火星の地下5 kmで波打つ“隠れ海”の証拠

調査にあたって国際研究チームはまず、NASAインサイト探査機が観測した火星の地震波データを詳細に分析し、火星の地殻の微細構造に着目しました。

解析に用いたのは、インサイトが記録した中でも規模の大きな揺れである「火震」と「隕石衝突」の計3イベントの波形データです。

具体的には、観測史上最大級の火震(イベント名: S1222a)および2つの大きな隕石衝突(S1000aとS1094b)の波形を対象に、地震波トモグラフィー(受信関数インバージョン)と呼ばれる手法で地下構造を逆算しました。

その結果、深さ約5.4~8 kmの位置で、地震波の伝わり方に異常がある層が存在することが判明しました。

具体的には、S波の速度が極端に遅くなる「低速度層」が地殻上部の底部に見つかったのです。

通常、地下の構造が一様な固体岩石であれば、深さによって急激に地震波速度が低下することは考えにくいため、この層には何らかの「柔らかい」物質、例えば液体が含まれている可能性が高いと研究チームは考察しました。

実際この低速度層の正体を探るため、チームは様々なシナリオを検証し、その層が純粋な液体の水を含む多孔質の岩石ではないかという仮説を重点的に調べました。

鍵を握ったのは温度と圧力のモデルです。

火星内部の温度は深さとともに上昇しますが、水は圧力が高まると融点(凍る温度)が変化します。

研究チームが地殻内の温度構造を推定したところ、ちょうど深さ5~8 km付近で水が氷から液体へ相転移できる条件になることが示されました。

言い換えれば、この深さでは火星内部の温度が0℃前後の融解点に達し、地下の氷が融けて水が液体で存在し得るのです。

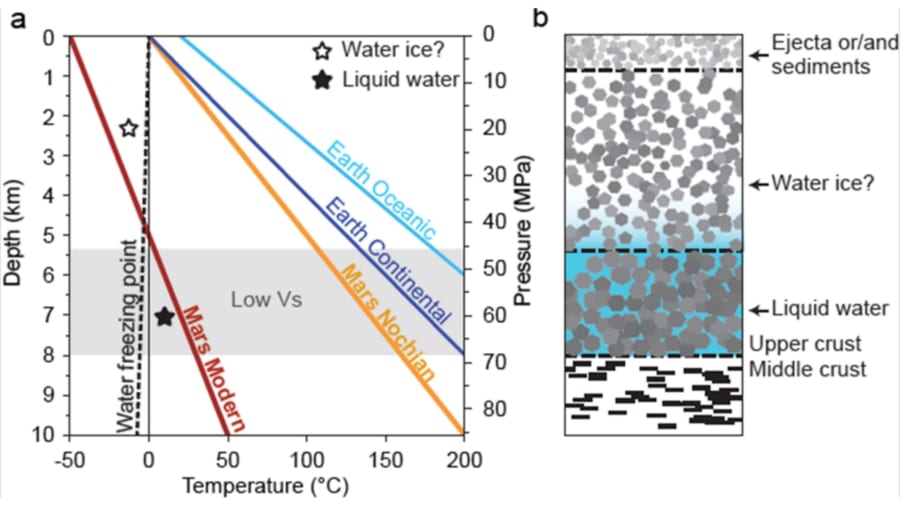

上の図は火星の地殻内の温度予測(左)と地下構造の模式図(右)を示します。

左図の暗赤色の線は現在の火星における深さ方向の温度変化を示したものです。青系の線は地球などの場合を示す線です。

灰色の帯で示された深度5~8 km付近では、水の凍結点(縦の点線)である0℃より高温になっていることがわかります(火星の地下環境も地球と同じく地下に行くほど熱くなります)。

右の図での上部(灰色)は衝突による堆積物の層、その下の5~8 kmの範囲(青色部分)が液体の水で満たされた多孔質の岩石層として描かれています。

このため、この深度5~8 km付近では凍っていた氷が融解して液体の水が存在できる条件が整っていると考えられます。

以上の知見から、研究チームは地下5~8 kmに見つかった低速度層を「液体の水で満たされた多孔質の岩石層」と解釈しました。

実際にその層の隙間が完全に水で飽和していると仮定した場合、そこに含まれる液体水の量は火星全体を平均520~780 mの深さで覆う水量に相当するという計算結果になりました。

これはまさに火星に古代存在したと考えられる海の規模にも匹敵する莫大な水量です。

ただしこの数字はインサイト着陸地点直下の地震波データに基づく推定値であり、火星全体に同じような層が均一に広がっていると仮定して算出したものです。

また、この推定には地殻中の「元々あった水」(たとえばマグマ由来で深部に残存する水など)は含まれていません。

言い換えれば、今回推定されたのは現在観測された地殻上部の水層による水量であり、場所によってはこれより多かったり少なかったりする可能性もあります。

研究チームは論文の中で「我々の結果は、火星の上部地殻の底部に液体の水が存在することを初めて地震学的に示すものであり、火星の水循環や居住可能な環境の進化に関する理解に大きく貢献するだろう」と強調しています。

これは現在の火星にも地中に大量の液体水が残されている可能性を示す、画期的な証拠と言えるでしょう。

液体の水があるならば広大な地底湖もあるのか?

多孔質層では理論上、局所的に地下で砂粒どうしが固まって(セメンテーションが進んで)中空洞が残る可能性はあるものの、地下水流と岩圧のバランスから見ると数十 mを超える“湖室”を長期安定で保つのは難しいと考えられます。つまりSFで描かれるような広大な地底湖が火星地下に存在する可能性は残念ながら低く、液体の水を含んんだ地質が広がっているイメージが最も近いものになります。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)