熱力学第2法則はなぜ最終的に勝つのか?「5%の罠」の正体

驚くべき結果ではありますが、熱力学第2法則そのものが覆されたわけではありません。

鍵は残り5パーセントにありました。

大部分の試行ではほとんどエネルギーを使わずに済みましたが、わずかに起きる試行では通常以上に大きなエネルギーコスト(仕事量が自由エネルギー差を上回る場合)が発生したのです。

そのおかげで全体平均を取ると、最終的には研究者側が電力コストという仕事を支払う状況になりました。

言い換えれば、まれに訪れる「大外れ」が、頻繁に起こる「小当たり」や「棚ぼた」を帳消しにしているのです。

研究者たちも「実験では約95パーセントの試行でエネルギーの“もうけ”が得られましたが、平均すると私たちが系にエネルギーを与えています。要するに、魔法のようにエネルギーを生み出したわけではありません」と述べています。

再び(無理矢理)ゲームセンターの例でたとえるならば「95%の確立でタダでプレーできていたものの、5%の確立でお得分を帳消しにするような金額をお財布から抜き取られてしまう」となるでしょう。

なぜ『大外れ』が起きるのか?

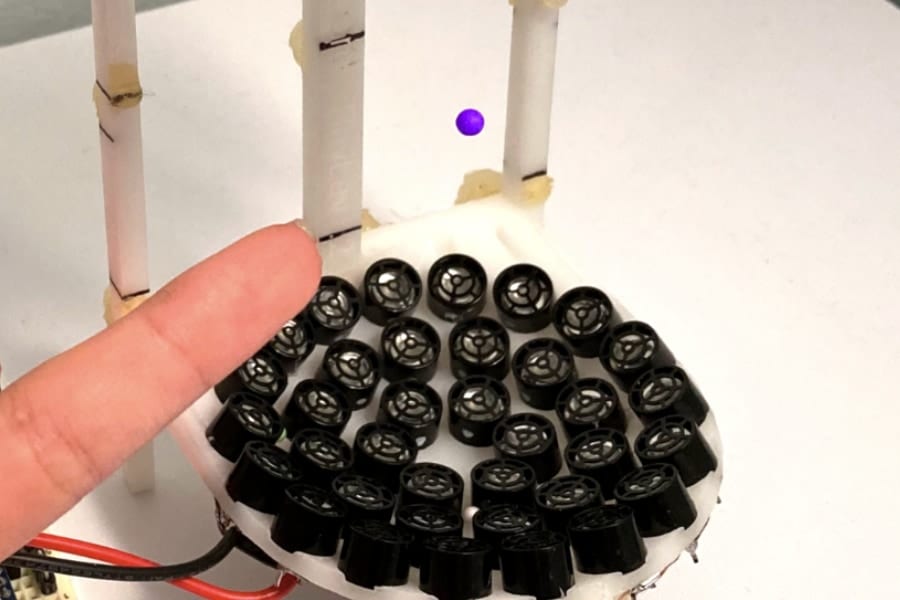

そもそも、なぜこんな現象が起きるのでしょうか?それは実験の仕組みにあります。研究者たちは微小な「板バネ」を使って、2種類のエネルギーの谷(安定な位置)を作りました。一つは「エネルギーが低くて安定した谷」、もう一つは「エネルギーが高くてやや不安定な谷」です。普通なら、低い谷から高い谷へ板バネを動かすには外部からのエネルギー投入(つまりお金)が必要です。ところが研究チームは巧妙なトリックを使いました。板バネが自然な熱ゆらぎで「低い谷」に偶然いるタイミングを狙い、その瞬間に「高い谷」の方だけを急に引き上げるような操作をしました。ほとんどの場合、板バネは低い谷にいるため、外からエネルギーを加えることなく谷の位置が変わることで目的が達成できます。これが95%の「小当たり」や「棚ぼた」が生まれる理由です。しかし、時折起きる不運なケースでは、板バネは偶然にも高い谷にいた状態で急激な操作が行われます。板バネは突然、高いところに取り残されてしまい、必死に低い谷に向かって転がり落ちなければなりません。このとき大量のエネルギーが放出され、結局外部からエネルギーを支払う羽目になります。これが「大外れ」の仕組みなのです。今回の研究では95%で得をするというシステムを作ったものの、そのシステムゆえに5%でしっぺ返しを起こすことになるのです。そしてこの逃れられない「大外れ」こそが熱力学第2法則が用意した「帳尻を合わせる仕組み」です。つまり、この「大外れ」は単なる不運ではなく、自然の法則が私たちに課した「必要な代償」なのです。

さらに、この装置を真の意味で「お得な熱機関」として働かせるには、有利な試行だけを選んでエネルギーを回収する仕組み、いわばマクスウェルの悪魔のような選別装置が欠かせません。

しかしその選別には新たな情報取得とエネルギー支出が必須であり、結局はどこかで“支払い”が生じます。

したがって今回の実験は第二法則の抜け穴を突いたように見えても根本の収支は破綻していなかったのです。

今回の成果が照らし出すのは、確率論的熱力学における「単発事象」と「平均値」のギャップです。

熱力学第2法則はあくまで平均的な振る舞いに対して成り立つため、ミクロな単発イベントの世界ではその枠内で意外なことが起こり得る――本研究はその事実を改めて印象づけました。

また、熱ゆらぎを極限まで巧みに利用すれば、ここまで高確率に“お得”な変換を達成できるという点は非常に興味深い知見です。

総合的にはエネルギー収支の辻褄があっても、95%でタダという仕組みは工業的にも利用価値は高いはずです。

またこの知見は、生物が微視的スケールでエネルギーをやりくりする方法にも新たなヒントを与えるかもしれません。

実際、生体分子モーターなどの細胞内ナノマシンは熱ゆらぎを利用して動作していると考えられ、ランダムな揺らぎを巧みに整流することで高いエネルギー変換効率を実現している可能性があります。

今回の研究は、生命現象を含む微視的エネルギー変換の原理を深く理解するための一助となるでしょう。

さらに、この概念を人工のナノ・マイクロ機械に応用すれば、きわめて少ないエネルギーで動作する新しい「確率的熱機関」の設計につながるかもしれません。

たとえば、熱ゆらぎが豊富な環境で外部エネルギーをほぼ使わずに特定の仕事を遂行するデバイスが将来登場する可能性があります。

熱力学第2法則という不変の掟に対し、確率を武器にどこまで挑めるのか――その問いに向き合う研究は、これからも私たちに新しい驚きと理解をもたらしてくれるでしょう。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

つまり初期のスパロボであると。

0%と100%以外は信じるなでおなじみ。

画面上の確率が95%でもシステム上は確実に外れる事もあったゲーム。

それはスーパーファミコンの乱数作る能力の限界の話

言いたいことはわかるんですがね

具体的な現象を抽象化したので、イマイチ理解が及びません(例えば揺り戻しエネルギーコストが発生する現象が書かれていない)

温度というのは分子の熱運動の平均に過ぎないから、個々の分子の振る舞いに着目するような小さなスケールにおいては、熱力学第二法則の成り立たないように思える瞬間があるのは当然だ。たまたま高い熱運動をしている分子に当たれば必要なエネルギーを得られるだろうし、逆に熱運動の低い分子に当たればエネルギーを持っていかれるだろう。特に不思議のない結論だと思う。

ボルツマンのH定理論文を読もう

熱力学は「分子的混沌の仮定」に基づいた「近似モデル」に過ぎない

だからその仮定が成り立たない状況では確実に熱力学第二法則が成立しないように出来るのは理論的には当然のこと

熱力学は近似だから破れるのに対して

エネルギー保存則は近似ではないから破ることは出来ない

でも、いうてエネルギー保存則って経験則やん?

本記事もそうですが、ネット記事で確率を確立と誤記する記事が多過ぎで気になります。

せっかくの記事が台無しです。

本当にそうですね。

書いた者と校正した者とが100%の確率で元の理屈から何から理解が及んでいません。

分かっていないのに知ったかぶりで辟易です。糞というと糞に失礼だと思うのでやめます。

本当にそうですね。

書いた者と校正した者とが100%の確率で元の理屈から何から理解が及んでいません。

分かっていないのに知ったかぶりで辟易です。

4次元世界のテレポーーとエネルギーを消費す

物理的エネルギー用に比例するからテレポートの飛距離が決まることになるのですか

は?何言ってんだ

しかし確率の谷を細かく選んで操作出来るようになれば、誰かがタダで貰った得の帳尻(損)を他の誰かに擦りつけるような悪魔の所業が成立するようになる日が来るのでは…

その操作にエネルギーがかかるから、結局帳消しになるんやで

SDGsを謳った本末転倒なエセエコ商品が浮かんでしまった

儲かるよ。えー、やってみよう。それは、あなたかもしれない。そんちゃん。連続テレビ小説。そんちゃん。この世界は理系ではオッケー。文系世界では許されない。統計学をやる時は、逆がある。統計学をやって最大の不幸が来ても、それを勉強する。昔の物理学者には理解出来ない。統計学の大家フィシャーはかなり安い値段で穀物の分散分析の研究をした。貧乏故に子沢山。いなかったら、この研究もできてない。統計学を勉強するとき、不幸を享受できる人がモノホン。地球温暖化?そんちゃん

物理学者にこの王冠がくるとほ思わないね

そういった5%が存在しない世界ってどんな感じなんだろうか?或いは必ず5%側が発生する世界と、必ず95%側が発生する世界に別れたとして、つまり混沌が秩序になったとしたら双方はどうなるんだろう?天国と地獄?

分かったような…

いや、だからこの記事は、その「『5%が存在しない世界』は存在しない」という話なんだってば!

「必ず5%側が発生する世界」

それは100%の世界と言うんやで

この研究は、まさに仮想の選択的挙動が、

熱力学理論のカタストロフを示した

「マックスウェルの悪魔」の

シミュレーションであり、

約100年経って技術が追いついた事の

素晴らしい研究だ。

>この装置を真の意味で「お得な熱機関」として働かせるには、有利な試行だけを選んでエネルギーを回収する仕組み、いわばマクスウェルの悪魔のような選別装置が欠かせません。

とある事から分かるように、この研究は

>「マックスウェルの悪魔」の

>シミュレーションであり、

じゃないですよ。

何も理解できてなくて草

東大の瀬川さんの論文だよね

ハンターハンターの20面体のリスキーダイスがまんまこれ

冨樫すげえ

その誤差を永久機関が無いからこそ埋めることができないんだよ。

ただ精確さを向上させただけの話。

でもすごいテクノロジーだね。

機械割95%のスロットは産業廃棄物認定待ったナシ

5%の罠はなくても、自然現象である熱のゆらぎに仕事をさせている時点で、熱力学第2法則を破ったことにはならないのではないか。風車でも、水車でも自然の力を利用して、仕事させれば、永遠に回り続ける。このようなものを永久機関とは言わないのではないか。自然の力を利用して、熱を集めることに成功したと言いたいのだろうが。それは、水力や風力を利用しても可能。何をやりたいのか、さっぱり分からない。

産業的に応用するなら、医学分野のものすごく小さい使い捨ての製品になるように思う

病状を知るためとか、一部の細胞や栄養素を送り込むとか

そして、小さいゆえに体外にも排出されるし、安全性も高いといえるそういう装置になる

仮に結果が得られない場合は、安全性の高さゆえに何度も投与すればいいだけだし

>板バネが自然な熱ゆらぎで「低い谷」に偶然いるタイミングを狙い、その瞬間に「高い谷」の方だけを急に引き上げるような操作をしました。

「高い谷」を引き上げる、って何よ?

記事書いた人は説明して欲しいな。

たぶん2つの谷の間を熱ゆらぎでゆらいでいる状態で

低い谷にいるときに高い谷を上げて高い方に戻ってきたら、本来必要なエネルギーを使わずにより高いエネルギーを持ってる状態になってる

的なことかも

ほんで上げる前は高い谷、上げた後は低い谷に落ち込む領域があるから、そこでショバ代を払ってる

みたいなことかも

全然わからんけど

3次元時間宇宙論、キューピー三分間クッキング、すでにある時間を選ぶだけw

ただでさえ最近あちいのにコメ欄ちょっと温度高くて

量子の世界のわけわかんねえ挙動が積もり積もって、わかんねえと怒りだすタイプの方々をここに集めたと思うと趣