脳への『微弱電気刺激』で数学の成績が29%アップした

脳への刺激で数学的能力を高めることができるの?

この答えを得るため研究者たちは、まず18歳から30歳までの若者72名を対象に、数学の学習能力と脳の状態の関係を調べることからスタートしました。

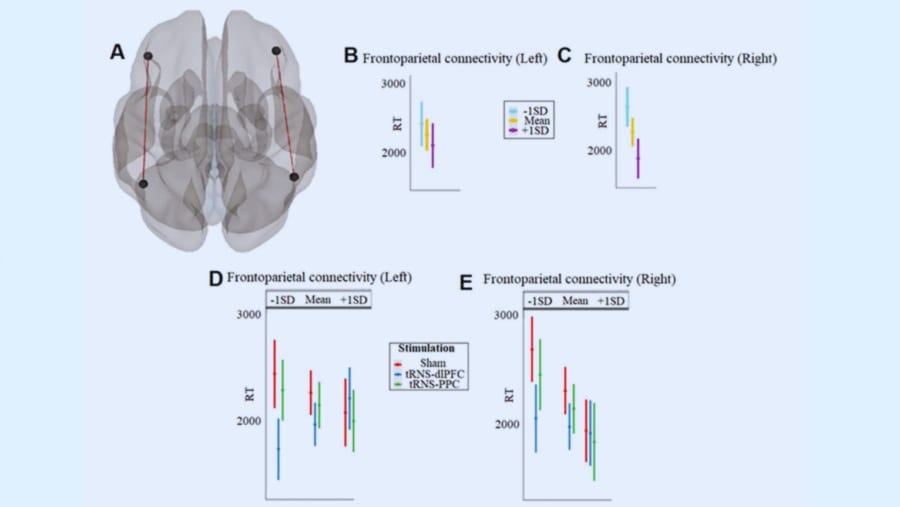

研究チームが特に注目したのは、脳の中の前頭前野(おでこの奥にある領域)と頭頂葉(頭のてっぺん付近の領域)という2つの領域の連携(ネットワーク)です。

まず実験前に参加者全員の脳をMRIでスキャンし、この「前頭前野–頭頂葉ネットワーク」の結びつきの強さを測定しました。

次に、参加者たちは5日間にわたり、1日約30分の数学トレーニングを受けました。

トレーニング中、一部の参加者には「経頭蓋ランダムノイズ刺激(tRNS)」と呼ばれる、ごく弱い電流を脳に流す刺激が行われました。

この刺激を受ける場所によって参加者は3つのグループに分けられました。

あるグループは前頭前野に、別のグループは頭頂葉に刺激を与え、残りのグループは実際には電流を流さない(プラシーボ)刺激を受けました。

参加者が解いた数学の問題は2種類あります。

1つは特定の計算手順を実行して答えを導くタイプの問題、もう1つは単に答えを丸暗記するタイプの問題です。

たとえるなら前者が頭を使って筆算や方程式を解くような問題であるのに対して、後者は計算というより歴史年表の暗記に近いものと言えます。

5日間のトレーニングが終わった後、再び参加者たちの脳をスキャンし、数学の問題を解く能力がどう変化したかを分析しました。

すると驚くべき結果が現れました。

まず刺激を全く受けなかった対照グループや頭頂葉への刺激を受けたグループでは、「前頭前野–頭頂葉ネットワーク」の結びつきが弱かった人ほど、やはり前者の計算問題の学習に苦戦していました。

ネットワークが弱い人(数学が苦手な人)は、努力しても問題を解く力がなかなか向上しなかったのです。

ところが、前頭前野に刺激を受けたグループでは全く違う結果が出ました。

ネットワークの結びつきが弱かった参加者たちがこの刺激を受けると飛躍的に計算能力を高め、その効果は最大で29%もの成績向上を達成したのです。

(※成績の上昇は2種類の課題のうちの前者の計算手順を実行して答えを導くタイプの問題で効果がみられました。一方で暗記問題では効果がみられませんでした)

実際その上昇幅は驚異的で、刺激を受けたおかげで、もともと成績が低かった人たちが一気に「得意な人たち」と肩を並べることができました。

これは前頭前野の刺激は特に「数学が苦手な人」に大きな助けとなったことを示しています。

では前頭前野に対する刺激が計算問題の成績を大きく改善したのでしょうか?

研究を率いたカドッシュ教授は、この刺激の効果を「確率共鳴」という現象で説明しています。

「確率共鳴」とは一見難しい言葉ですが、実際には私たちの日常にもよく見られる現象の一つです。

例えば、ラジオの受信が弱く、ノイズが混ざった状態を想像してください。

普通ならノイズがあると聞き取りづらくなり、かえって邪魔になるはずです。

ところが、信号があまりにも弱すぎて、もともと何も聞こえなかった場合には、微かなノイズが混ざることでかえって音声が聞き取れるようになることがあります。

つまり、本来弱くて認識できないような信号に、適度なノイズを加えることによって、その信号がより明確に感じ取れるようになるのです。

この原理を脳の活動に当てはめるとどうでしょう?

私たちの脳は、多数の神経細胞(ニューロン)が互いに信号を送り合うことで働いています。

しかし、数学が苦手な人の場合、特に前頭前野と頭頂葉という数学を解くときに重要な領域間の神経回路の結びつきが弱いため、信号がうまく伝わらずに処理能力が低下していると考えられます。

弱い信号は、それだけでは目的地である他の神経細胞までうまく伝わらないため、思考や計算といった複雑な作業が困難になるわけです。

そこに微弱なランダムノイズ刺激を与えることで、本来眠っていた神経回路が活性化し、情報がスムーズに伝達され、計算能力が引き出された可能性があります。

つまり、この刺激は「脳内で眠っていた数学の能力にそっとスイッチを入れるような効果」をもたらしたと言えそうです。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)