「自分の体のイメージと現実がズレる」ボディイメージの謎に迫る

では、なぜDCDの人は「どこが悪いのか分からない」「何度も同じ失敗を繰り返す」のでしょうか。

その根本には、どうやら“自分の体が今どう動いているのか”を脳が正しく把握できていない「ボディイメージ(身体イメージ)のズレ」という問題があるようです。

ボディイメージとは、脳が「自分の体の大きさ」「手足の位置」「動かし方」などをイメージとして持ち、それをもとに動きをコントロールする仕組みのことです。

たとえば、暗闇でも自分の手がどこにあるか分かったり、机の角を避けて歩いたり、縄跳びのリズムに合わせて足を動かせるのは、ボディイメージが脳内できちんと機能しているからです。

ところが、DCD傾向のある人は、このボディイメージが現実の体の動きや位置とズレてしまうことが多いのです。

その結果、「物をよく落とす」「足の小指をぶつけやすい」「狭い場所で体を引っかけてしまう」「頭では分かっているのに体がついてこない」といった、日常の“うっかり”や極端な運動の苦手さが生まれます。

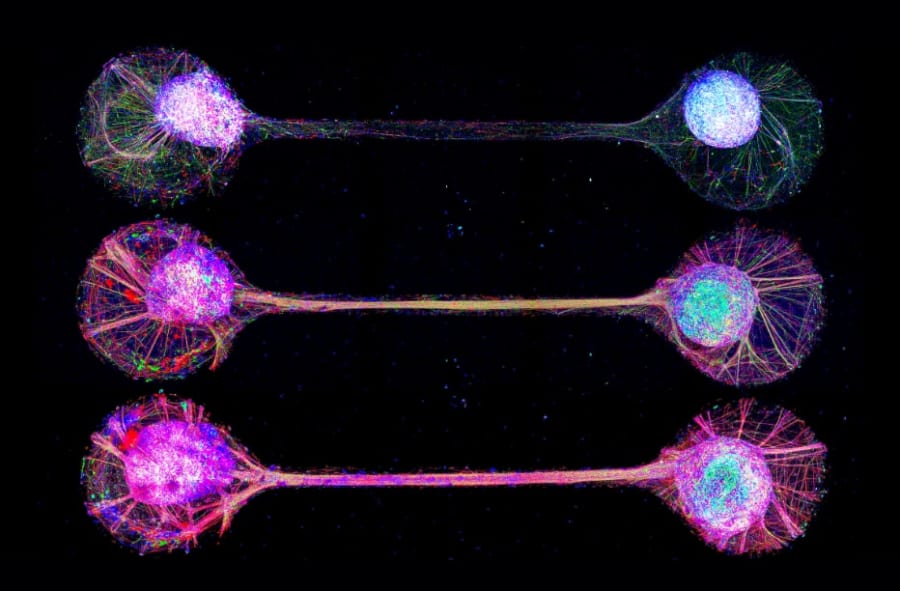

最近の研究(Tran et al., 2022)では、DCDの子どもたちが「目で見た情報」や「手足の位置を感じる感覚(固有感覚)」をうまく統合できず、脳が現実の身体を正確に把握できていないことが明らかにされています。

この研究ではたとえば、目を閉じた状態で手や足の位置を当てる課題では、DCD児は自分の手足がどこにあるかを正確に感じることが苦手で、普通の子どもより大きくズレてしまう傾向が見られました。

また、「動くターゲットを目で追いかけて手を伸ばす」といった、目と手の協調が必要な課題でも、DCD児はどうしてもタイミングが合わず、エラーや失敗が多くなることがわかっています。

さらに、バランスをとる運動(一本足立ちや平均台)や、細かい作業(ボタンを留める、スプーンを持つなど)でも、「目で見ているつもり」「手を動かしているつもり」なのに、結果として上手くできないズレが報告されました。

こうした感覚と運動の“ズレ”が、「物をよく落とす」「階段でバランスを崩しやすい」「物にぶつかりやすい」といった日常の“うっかり”や失敗体験の背景にもなっているのです。

Tranらの研究では、DCD児の多くが「友達と同じ動きを真似しているつもりなのにできない」「自分の手がどこにあるか分かりにくい」と感じているという声も紹介されており、こうした困難が日常生活や自信にも大きな影響を与えていることが報告されています。

つまり、DCDの極端な運動の苦手さは、筋力や練習量の問題だけでなく、「目・体・脳で感じる情報がバラバラに伝わってしまい、“今の自分の体”を正しくイメージすること自体がとても難しい」という脳の不思議な仕組みが関連しているのです。

このDCDは、学齢期の子どもの約5〜6%に見られるとされていますが、診断基準に満たない軽度の傾向を持つ人はもっと存在すると予想されています。これを聞いてなんとなくADHD傾向などと似たイメージを持つ人も多いかもしれません。

実際、DCD傾向のある人は高い確率でADHD(注意欠如・多動症)も併存していることが分かっています。

世界的な調査では、DCDとADHDがおよそ半数のケースで同時に見られることが報告されており、これは「不器用さ」や「運動の苦手さ」が脳と体のコミュニケーションの仕組みから生じていることを示しています。

「努力してもなぜ上手くいかないのか?」という疑問を抱いている人は多いでしょう。しかしその背景には、脳と体の感覚統合の“個人差”があるようです。

大切なのは、「苦手さ」にもちゃんと理由があると知り、無理に周囲と同じペースを求めるのではなく、一人ひとりの特性に合った学び方や工夫を見つけていくことです。

こうした問題の理解が進まないこと、対処できていないことも不登校児童が増えている一因かもしれません。

できない自分を否定するのではなく、自分のペースで、少しずつ「できる」を増やしていく――この姿勢こそが、苦手意識を乗り越え、運動の楽しさを再発見する力になるはずです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

体と脳の感覚の不一致だけなら目をつぶってものが置いてあるところに手を伸ばすとかやってるうちにだんだんマシになりそうな気もします(ロボコップの一作目の終盤で彼がやってたキャリブレーションみたいなものですね、あれも視覚情報と体の情報とが不一致を起こしていたのをルイスの助けを借りて一致させていました)けど、ADHDと関係あるのでしたらそれでは解決しなさそうですね。

明らかに私のことだ

精神障害、発達障害がある場合多いのかな?その運動音痴は?

まさに自分自身です。

縄跳びをすると頭や健康が良い感じ

幼児からが必要不可欠だ。

迷ったら感じろ、考えるな動けと父親亀太郎が最高の僕サイボク

小学生の時、鉄棒のぼりをしようとすると股の辺りがモヤモヤして気持ち悪くなり1mmも登れなかったのは、幼いころ兄に電気あんまをされたのが原因だったことに最近気づいた