測定すると量子的状態が壊れるどころか生まれる

量子の世界には「観測するとその状態が壊れてしまう」という常識がありますが、今回の研究が注目される理由は、この観測を「量子状態を作り出すための強力な道具」として積極的に利用している点にあります。

これは、量子力学の一般的なイメージからすると、ちょっと意外で驚きのある発想です。

なぜなら、量子の世界では、観測や測定という行為がもともと「厄介者」として考えられているからです。

例えば、量子の状態はよく「波のように広がった可能性」としてイメージされますが、この広がった可能性を測定すると、波が急に一か所に絞られてしまい、本来の量子としての「不思議な重ね合わせの性質」が失われてしまいます。

一般には、量子状態の持つ繊細な性質を壊す原因が「測定」だと考えられているのです。

ところが今回の研究では、その観測や測定をまったく違う角度から利用しています。

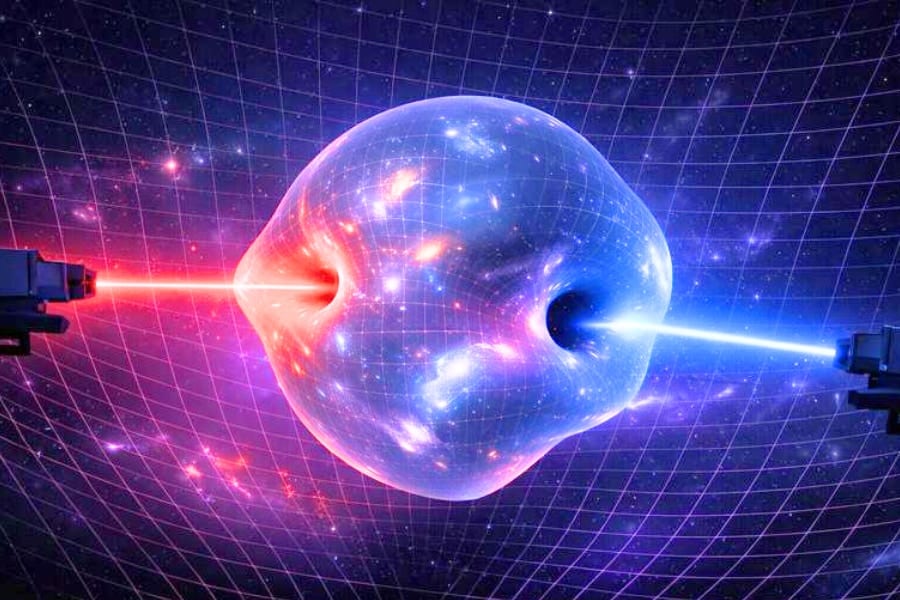

研究チームが使ったのは、「猫状態」という不思議な量子の性質を持つ光を電子集団に当て、その後でその光の状態を詳しく測定する、という方法でした。

この方法では、光が持っている「量子のゆらぎ」を観測によって一つの状態に絞り込むことで、その光と相互作用した電子集団の側にも同じように特定の量子状態を生み出せる可能性があります。

つまり、量子の世界においては、「見ること」がかえって「新しい状態を作ること」に結びつく、という不思議な現象をうまく活用しているわけです。

とはいえ、このようにして量子の状態を作り出すためには、いくつか非常に厳しい条件があります。

特に重要になるのは、「光子数パリティ測定」や「ホモダイン測定」という精密な測定技術です。

「光子数パリティ測定」というのは、光の中に含まれる粒子(光子)の数が偶数なのか奇数なのかを正確に見分ける方法で、「ホモダイン測定」というのは光の波の高さや揺れる方向(位相や振幅)を非常に細かく測定する方法のことです。

どちらの測定も、精度が高くなければ、このような量子状態を作り出すことは難しいのです。

また実験の難しさは、測定の精度だけではありません。

測定を行う時には周囲の雑音(ノイズ)や不要な干渉を可能な限り抑え、クリアな環境を整えなければなりません。

その上、今回の理論が示している量子状態は「一瞬だけ鋭く立ち上がる」ような非常に繊細なものです。

理論的には、電子の数が増えれば増えるほど、量子の猫状態が生まれる瞬間が短く、かつ非常に鋭いピーク状になることが示されています。

驚くことに、理論上では電子の数を無限に近づけて巨大な集団にした場合でも、その一瞬の量子状態が現れることが予測されているのです。

つまり、この方法は、理論上はどんなに大規模な系であっても、適切な条件さえ整えば、量子の不思議な性質を一瞬でも実現できる可能性を示しているのです。

もちろん、このような現象が実験で実現されるまでにはまだ課題がありますが、もし実現できた場合の影響は非常に大きなものになるでしょう。

例えば、量子コンピューターの性能を飛躍的に向上させたり、極めてわずかな変化を見逃さない超高感度なセンサーを作ったりすることが考えられます。

それはなぜかと言うと、こうした量子的な重ね合わせ状態(シュレディンガーの猫状態)は、多数の粒子が一斉に協力し合っているため、ごくわずかな外からの刺激(摂動)にも非常に敏感に反応するからです。

この性質を利用すれば、「究極の精度を持つ計測器」のような、まったく新しい装置が生み出せる可能性があります。

また、量子コンピューターにおいて非常に重要な課題である「誤り訂正」という分野でも、このような猫状態を応用する方法が将来的に議論される可能性もあります。

とはいえ、現時点では、この研究はあくまで理論的な研究段階です。

実際の実験による検証はこれからの課題ですが、今回の発見は量子力学の常識を大きく変える可能性を秘めていることは間違いありません。

これまで「測定は量子の状態を壊すものだ」と言われてきた常識を覆し、「測定するからこそ新しい量子状態が生まれる」という逆転の発想が、理論的な解析とコンピューターシミュレーションによって初めて明確に示されたからです。

有名な「シュレディンガーの猫」のたとえ話では、「箱を開けて観測すると猫の量子状態が壊れて死ぬか生きるか決まってしまう」とされていますが、今回の研究成果を例えて言うなら、「箱の中の光を測定することで、逆に猫が再びよみがえる」ようなことが可能になるかもしれない、というわけです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

色即是猫 空即是猫 以上

なんだこのゴミみたいなタイトルは