温度差を電気に変換する現象

子どもの頃、冷蔵庫は中が冷たく冷えているのに、なんで外の背面は熱いんだろう? と疑問に思ったことがあると思います。

大人になれば理解している人も多いでしょうが、これはペルチェ効果と呼ばれる電圧を温度差に変換する現象が利用されています。

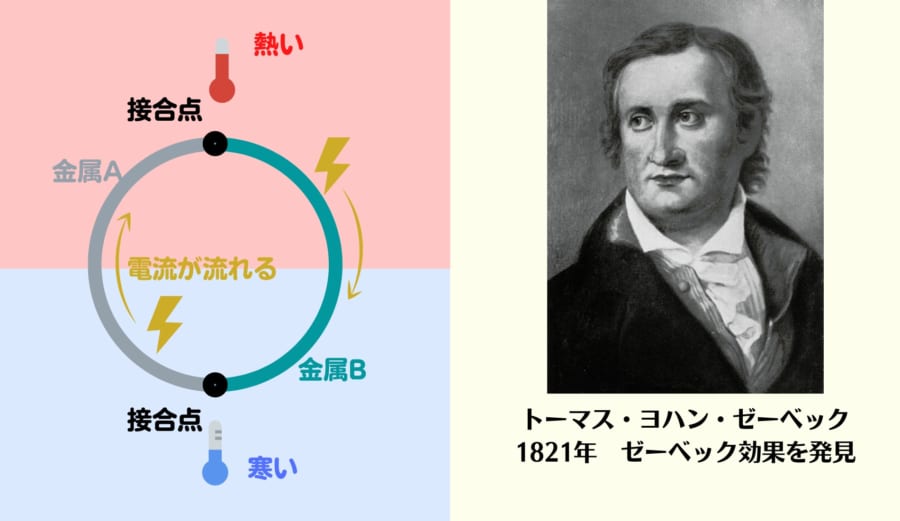

温度差と電圧が交換関係にあることは、1822年にエストニアの物理学者トーマス・ゼーベックによって偶然発見されました。

その後、ゼーベックは2種類の金属線の両端をつなげたループ状の回路の接合部分に温度差を生じさせると、端子間に電圧が生じて電流が流れるということを示し、これはゼーベック効果と名付けられたのです。

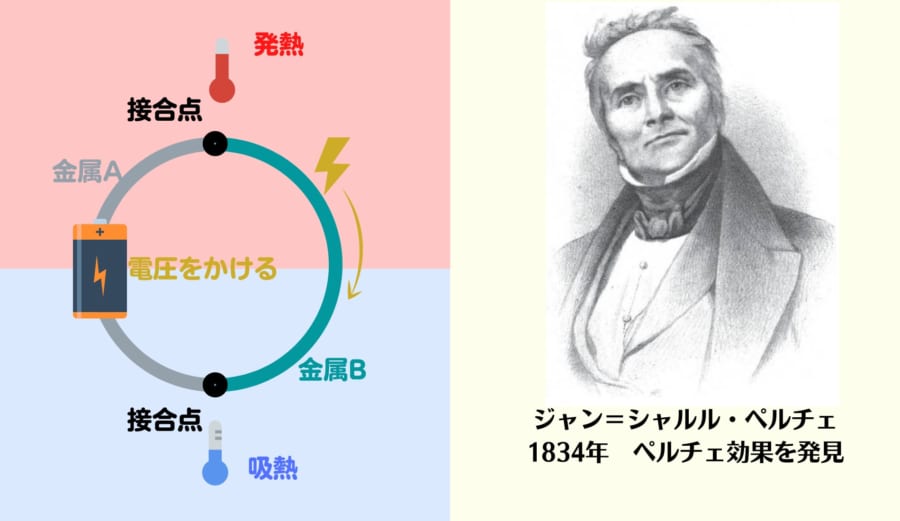

その後、1834年にフランスの物理学者、ジャン=シャルル・ペルチェが、ゼーベック効果とは逆の現象、すなわち異なる金属を接合して電圧をかけると片側の接合点は冷たくなり、反対の接合点は熱くなるというペルチェ効果を発見したのです。

冷蔵庫は、このペルチェ効果を利用したペルチェ素子というデバイスを利用して、冷蔵庫の内側では吸熱(冷たくなる)し、冷蔵庫の外側で発熱(熱くなる)を行っているわけです。

エネルギーの利用では、必ず使用されない熱エネルギーが発生します。

これは排熱として捨てられてしまいます。現在どんなに利用効率の良い方法でも、エネルギーの70%近くが排熱となってしまいます。

ゼーベック効果は、そんな捨てられる熱エネルギーを再利用して、新たにエネルギーを獲得できる可能性を秘めているのです。

じゃあ、やればいいじゃん、と誰もが単純に考えてしまいますが、それは簡単ではありません。

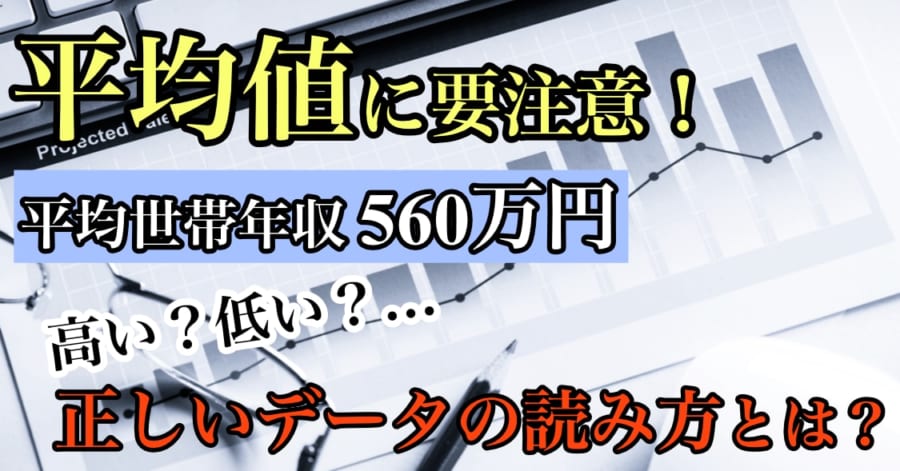

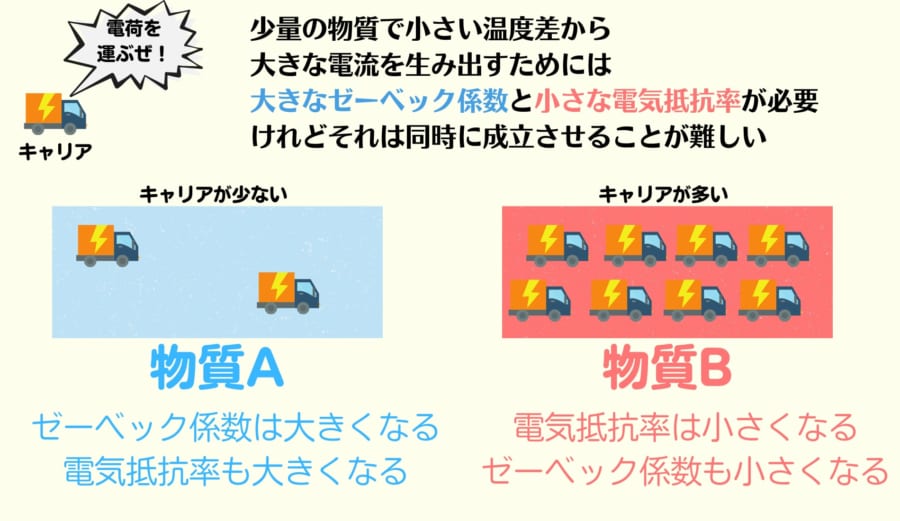

物質には固有のゼーベック係数という量があり、これを温度差を掛け合わせることでゼーベック効果によって発生する電圧が決まります。

温度差を利用して電流を生み出そうとした場合、よりゼーベック係数の高い物質が求められるのです。

一方、電圧が発生したときに流れる電流は、物質の持つ電気抵抗で電圧を割った値になります。

つまり、電流をより多く発生させるには、物質の電気抵抗率が小さいことも重要なのです。

しかし、ここがネックとなります。

ゼーベック係数と電気抵抗率は、ともに物質内にある電荷の運び手(キャリア)の数に依存しているのですが、その関係が反対なのです。

つまり、ゼーベック係数はキャリア数が少ないほど高くなり、逆に電気抵抗率はキャリアが多いほど高くなるのです。

両者は完全にトレードオフの関係で、2つの値を同時に高くさせることは非常に困難だったのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)