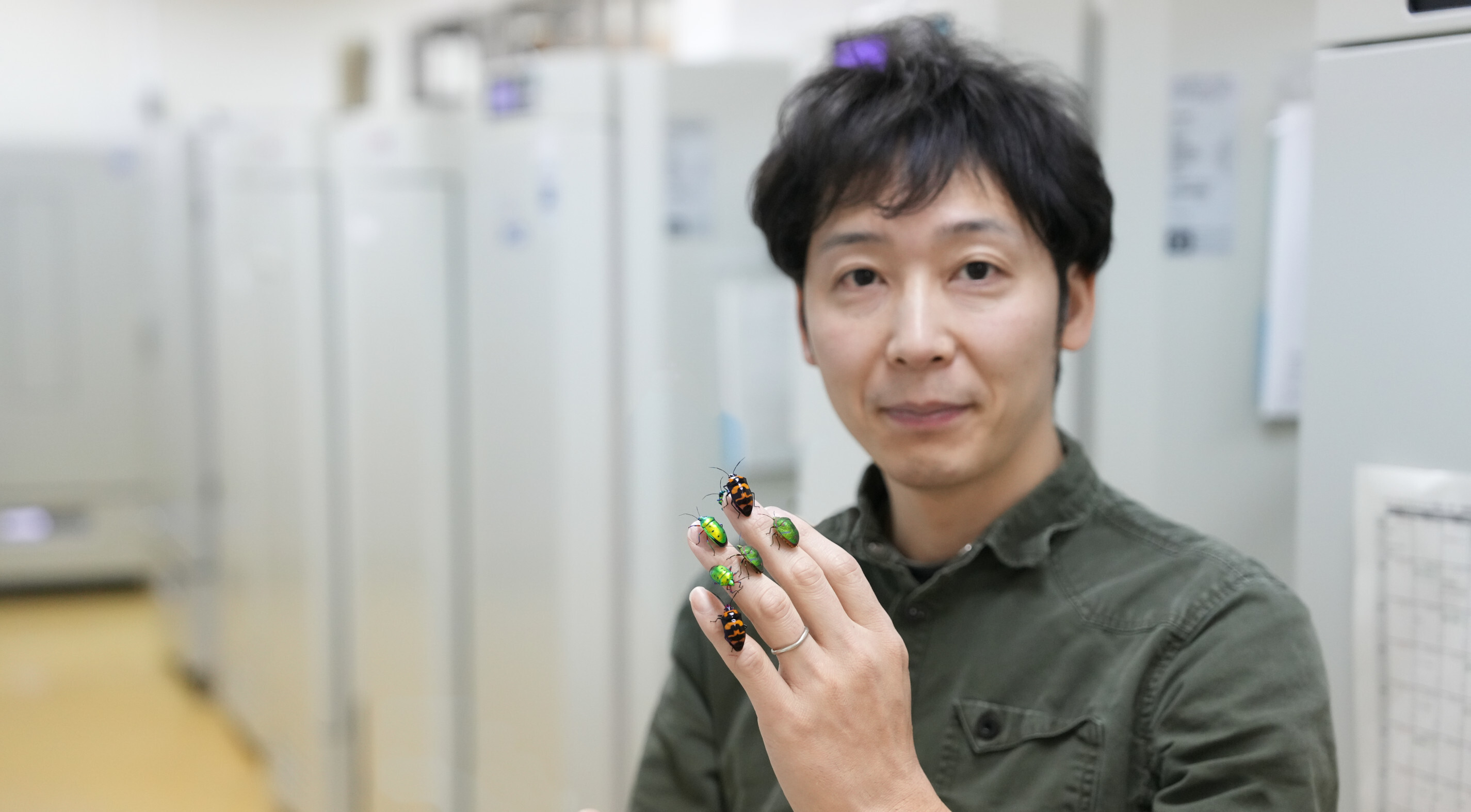

昆虫研究者だけど虫は苦手だった

――昆虫って人によって好き嫌いの差が大きくて、今回の記事でも解説の写真とかでキツイってなる人もいるかも知れませんが、森山さんはやっぱり子供の頃からムシが大好きだったんですか?

森山:いえ、実はむしろ虫嫌いだったんですよね(笑)

――え、いきなり意外な展開ですね(笑)

森山:ずっと都市部で育ったのでカブトムシとかクワガタとかほとんど見たことがなくて。虫といったらゴキブリかカ(蚊)かセミかって感じだったので、子供の頃は虫大嫌いでした。研究で初めて触ったぐらいの勢いでしたね。

――それが何でまた昆虫研究者になったんですか?

森山:大学で生物の研究をしようと考えた時に、昆虫を使って面白い生命現象を明らかにしている研究に出会ったこと、そして、昆虫は身近にたくさんの種類がいて、実験材料として手に入れやすいところが魅力的に感じたんですよね。そのため昆虫を研究対象に選んだんです。

――なるほど、生物学者として研究し易いのが昆虫だったんですね。でも、虫が嫌いだと捕まえるのも大変ですよね?

森山:それがもうむっちゃ大変で(笑)昆虫好きな人って大体どの種がどこにいるか知ってるんですよね。でも私は苦手だったので何も知らなくて、虫に詳しい人に聞きまくってましたね。

――私たちが知らないだけで、実は虫嫌いな昆虫研究者って多いんですか?

森山:やっぱり虫嫌いは少数派だと思います。ただ、両方いるからいいんじゃないかなと思います。昆虫が好きで詳しい人には当たり前に思っちゃうようなことでも、逆に嫌いで何も知らなかったからこそ、新鮮に感じて、研究テーマとして真剣に取り組めたこともあったと思うんですよね。

そういう様々な目線を持った人の考えが上手く組み合わさって、昆虫研究の分野が盛り上がっていくのだと思ってます。

――とはいえ虫は苦手なわけですよね。どうやって克服したんですか?

森山:学生の時は実習で友達に虫を動かなくするところまでやってもらって、それを触ることから始めました。ただ、やってるうちに研究したいっていう気持ちがどんどん強くなってきて、自然と克服できました。

でもいまだに虫捕りは手袋したり、ピンセットに頼ったりすることもあります。毛虫とゴキブリは本当嫌ですね(笑)

――確かに昆虫って身近だけどよくわからないことが多い印象があるので、苦手でも興味が湧くというのはわかります。

例えば、昆虫は気門っていうお腹の穴から呼吸するっていいますけど、肺とかどうなっているんですか?

森山:そもそも昆虫に肺はないんです。気門から気管っていう空気を運ぶ細い管が体中にわあっと伸びていて、全身でガス交換をしています。昆虫は体中に体液が巡っていて、その液体の中に臓器が浮いているという感じで、全身に張り巡らされた気管がこの体液や臓器に直接酸素を届けているんです。

――ああ、血液が酸素を運ぶ事自体がないんですね。だからヘモグロビンもいらないから昆虫の血は赤くないんですね。この方法は肺呼吸より優れているんでしょうか?

森山:私は呼吸に関して専門ではありませんが、どちらが優れているというのは難しいですね。昆虫は小さいからこの仕組みがいいだけで、身体が大きいと肺呼吸の方が効率がいいとも言われているようです。

――そう聞くとホント色々他の生物と比べて違いますよね。「昆虫は地球産ではなく宇宙からやって来たエイリアン」なんて言ってる人もいるけどわかる気がします。

森山:私はその考えは逆なんじゃないかと思いますね。実は地球上で最も繁栄している生物って昆虫だとも言えるんですよ。昆虫は大体100万種ぐらいいることが知られていて、これってもう全ての生物の中で圧倒的に多いんです。

身の回りを見渡しても、なかなか哺乳類を10種以上見つけることはできないと思うんですけど、昆虫だったら10種どころか100種とかそういうレベルで簡単に見つけることができる。

だから、昆虫が地球上で異色の生物というのは人間からそう見えるだけであって、昆虫からしてみると哺乳類の方が「たまに見る四足歩行の変な動物」ぐらいの感覚だと思います。

――昆虫視点、面白いですね! なんでも自分中心に考えてはいけませんね。

![【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 知育玩具のシルバーバック 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)