イソギンチャクに「外敵」と見なされない秘密があった!

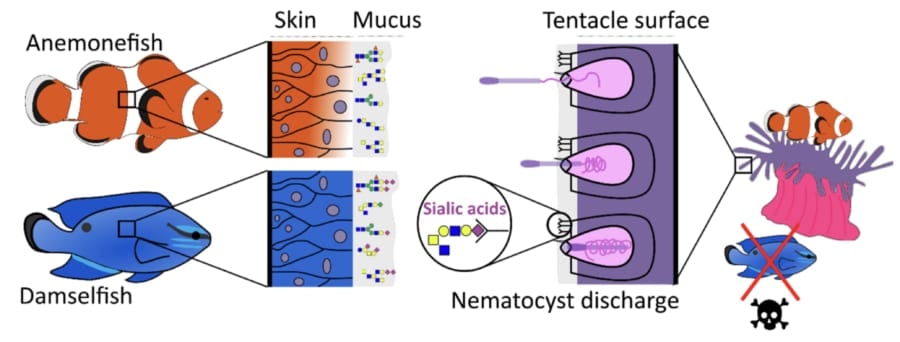

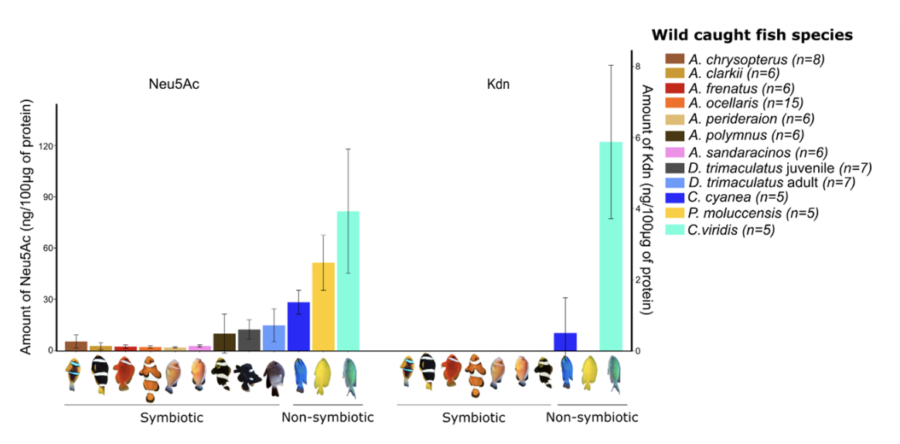

チームは今回、この「トリガー回避仮説」を検証するために、イソギンチャクと共生できるクマノミと、イソギンチャクとは共生できない他種の魚の皮膚粘液を比較しました。

すると、クマノミの皮膚粘液には「シアル酸」という糖分子が極端に少ないことが判明したのです。

シアル酸は、多くの生物の細胞表面に存在し、細胞同士の認識やシグナル伝達に関わる重要な分子として知られます。

実はこれまでの研究で、イソギンチャクの刺胞はシアル酸を検知すると発射されることが分かっていました。

つまり、シアル酸が少ないクマノミは、イソギンチャクに「敵ではない」と認識され、刺胞が発射されなかったののです。

さらにチームは興味深い発見もしました。

それはクマノミの発達段階とシアル酸の値との相関関係です。

まだイソギンチャクと共生する準備ができていないクマノミの幼魚は、皮膚のシアル酸が通常値であり、イソギンチャクに近づくと刺されます。

しかしクマノミは変態を経て、特徴的な白い縞模様と鮮やかなオレンジ色の体色を発達させる時期になると、シアル酸の値が低下し、安全にイソギンチャクの中に入れるようになっていたのです。

このメカニズムは、イソギンチャク自身が自己防衛のためにシアル酸を持たないことと一致しており、クマノミがこの仕組みを利用している可能性を示しています。

今回の研究は、クマノミとイソギンチャクの共生関係が単なる物理的な適応ではなく、分子レベルの戦略に基づいていることを明らかにしました。

また、シアル酸の調節が他の生物にも影響を与えている可能性があります。

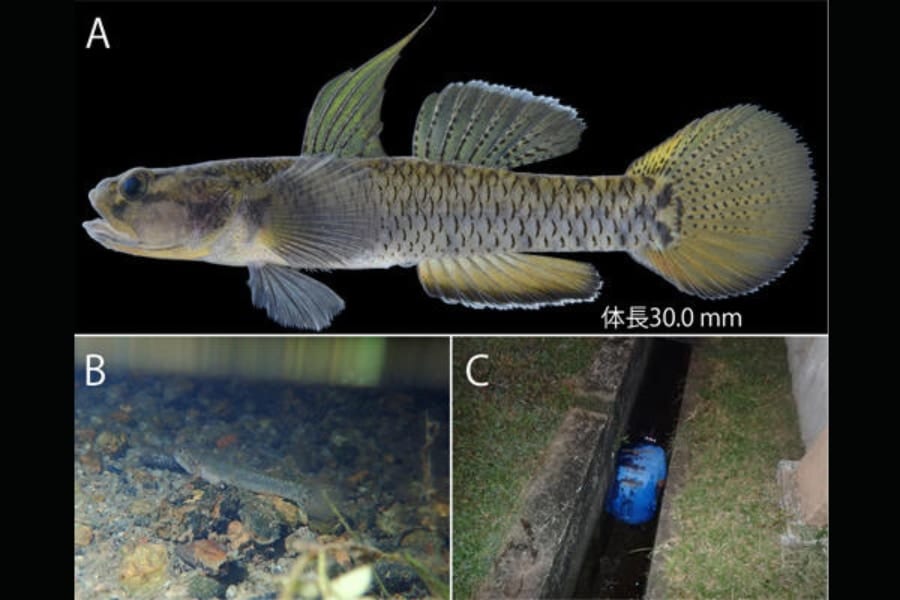

例えば、クマノミと同じくイソギンチャクと共生するミツボシクロスズメダイも、幼魚の間だけシアル酸レベルを低下させることが分かっています。

これにより、シアル酸の制御が海の生物たちの共生において重要な役割を果たしていることが示唆されました。

今後の研究では、クマノミのシアル酸代謝を制御する遺伝子や、粘液内の細菌との関係をさらに詳しく解析することが期待されています。

もしかすると、この「生物化学的ステルス技術」を応用して、新たな医療技術やバイオテクノロジーの開発につながるかもしれません。

クマノミとイソギンチャクの共生の秘密が解明されたことで、私たちは海の生態系の奥深さを改めて実感することができます。

次に水族館でクマノミを見るときは、その背後に隠された驚くべき科学の物語を思い出してみてください。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)