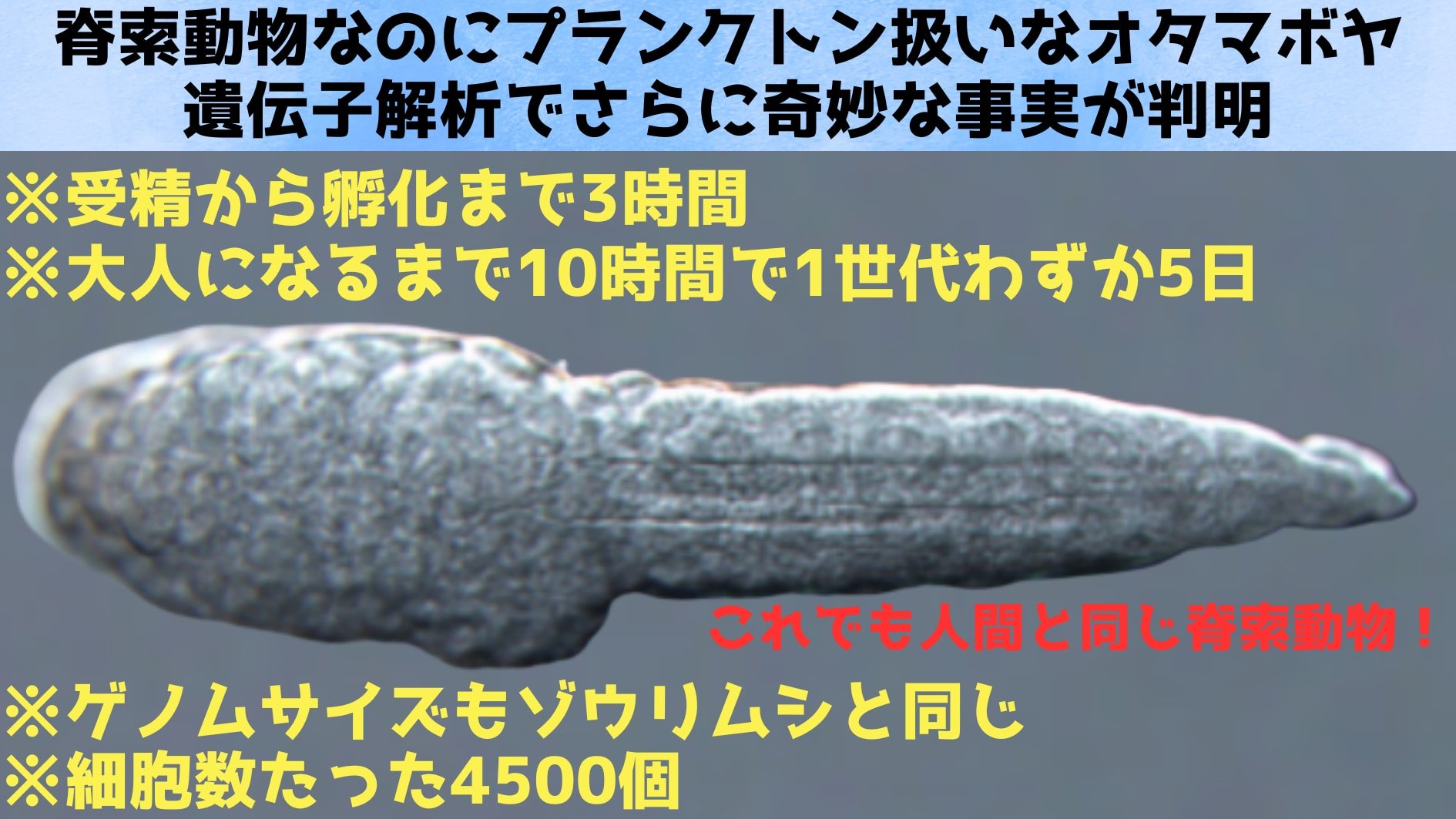

“いらないものは捨てる” 削ぎ落とし進化

今回の研究により、オタマボヤが極めて簡略化された遺伝子プログラムで体づくりを行っていることが明らかになりました。

これは、不要な遺伝子を失うことによって新たな発生様式が生まれる可能性を示唆しています。

従来、進化は機能の追加によって形づくられると考えられがちでしたが、オタマボヤの例は「削ぎ落とす」ことでも十分に多様性が生まれることを教えてくれます。

脊索動物の基本設計を支える最小限の遺伝子セットが浮かび上がり、「本当に必要な要素だけ」で体軸や細胞運命を決定できることに驚かされます。

この“最小限発生プログラム”の全貌は、発生生物学にとどまらず再生医療や合成生物学にも新たなヒントを与えるでしょう。

(※つまり逆を言えば脊索動物になるためにはゾウリムシ程度のゲノムサイズで十分なわけです)

例えば、必要最低限の遺伝子だけで人工的に胚発生を再現する試みや、簡素化モデルを用いた実験系の構築が期待されます。

また本研究で構築されたステージ別遺伝子発現データベースは、オタマボヤをモデル生物として利用するための貴重な基盤となります。

世界中の研究者が自由に利用できるオープンデータとして、進化発生学やゲノム解析の新たな発展を後押しするでしょう。

短い世代時間と容易な飼育環境を武器に、今後は遺伝子機能の直接検証やゲノム編集を組み合わせた実験が活発化することが予想されます。

ホヤとオタマボヤの発生プログラムを比較することで、「何を残し、何を捨てても脊索動物の形が作れるのか」という進化の普遍性にも迫ることができるでしょう。

オタマボヤは“生命が用意したシンプルかつ洗練された実験系”として、これからも多くの謎を解く鍵となりそうです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

お風呂キャンセル系界隈のそれかと思いきや、生き残り戦略に特化した合理性でもって、発達を組み立てたのですね。