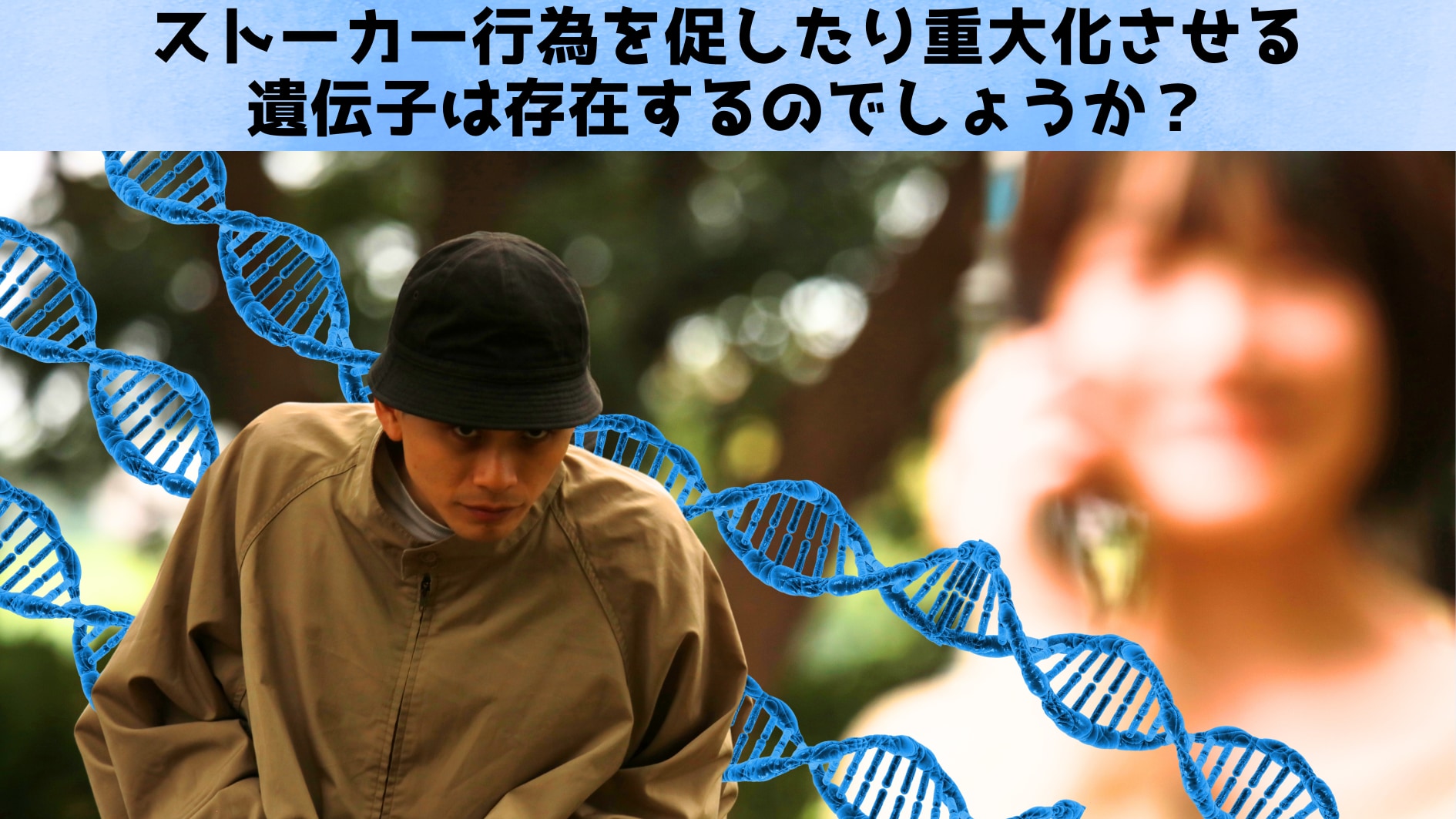

1:ストーカーと遺伝子

恋は素晴らしいものです。

脳内にドーパミンがあふれ、「この世で一番幸せ!」と舞い上がるあの感じ――Queenが歌った「Crazy Little Thing Called Love」(愛という名の狂気)、まさにその通りでしょう。

実際、恋の初期段階では相手の写真を見るだけで脳の報酬系が活性化し、快感ホルモンのドーパミンがどっと放出されます。

胸が高鳴り食事も喉を通らなくなるほど夢中になるこの現象に、古代ギリシャ人は「恋は一種の狂気である」と表現しました。

恋愛の魔法は私たちを陶酔させ、生きる活力を与えてくれます。

しかし、その魔法が強すぎるとき、人は執着の闇に足を踏み入れてしまうことがあります。

片想いや失恋の痛みから立ち直れず、相手のSNSを何時間もチェックしたり、行動を逐一知りたくなったり…そんな経験はありませんか?

心理学的には、行き過ぎた恋の執着は「偏執的恋愛」と呼ばれ、病的なケースでは「恋愛依存症」や「ストーカー行為」として問題視されます。

例えば「執着性恋愛障害(OLD:Obsessive Love Disorder)」という提唱概念では、特定の相手を「自分だけのものにしたい、守りたい」という抑えがたい欲求に取り憑かれ、拒絶されても諦められなくなる状態が説明されています。

こうした状態では「一瞬でも離れていられない」「相手のすべてを把握していないと不安」といった強烈な症状が現れ、場合によっては暴力沙汰に及ぶ危険すらはらんでいます。

ロマンチックな愛情と病的な執着の境界線は紙一重です。

多くの場合、恋する人は多少なりとも相手に執着しますが、それ自体は悪いことではありません。

問題はその執着がコントロール不能となり、相手の意思や安全を無視し始めるときです。

現実にはストーカー犯罪も後を絶ちません。

日本では2020年にストーカー相談が2万件以上も寄せられており、女性の約10人に1人が一生のうちにストーカー被害を経験するとされています。

愛の名の下に暴走する執着は、当人にとっても社会にとっても大きな不幸です。

では、なぜ一部の人はここまで極端な執着に陥ってしまうのか?

この問いに対する答えとして浮かび上がってきたのが、冒頭で触れた「ストーカー遺伝子」の可能性です。

まず最初に紹介するのは、愛のホルモン「オキシトシン」にかかわる遺伝子です。

なぜ愛のホルモンがストーカーに関連するのでしょうか?

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)