なぜ“1光子2原子”は不可能と思われてきたのか

まず本文に入る前に「超伝導量子回路」というワクワクする単語について簡単に解説したいと思います。

超伝導と量子と回路という3つの言葉が組み合わさった存在はどのようなものなのでしょうか?

超伝導量子回路とは何か?

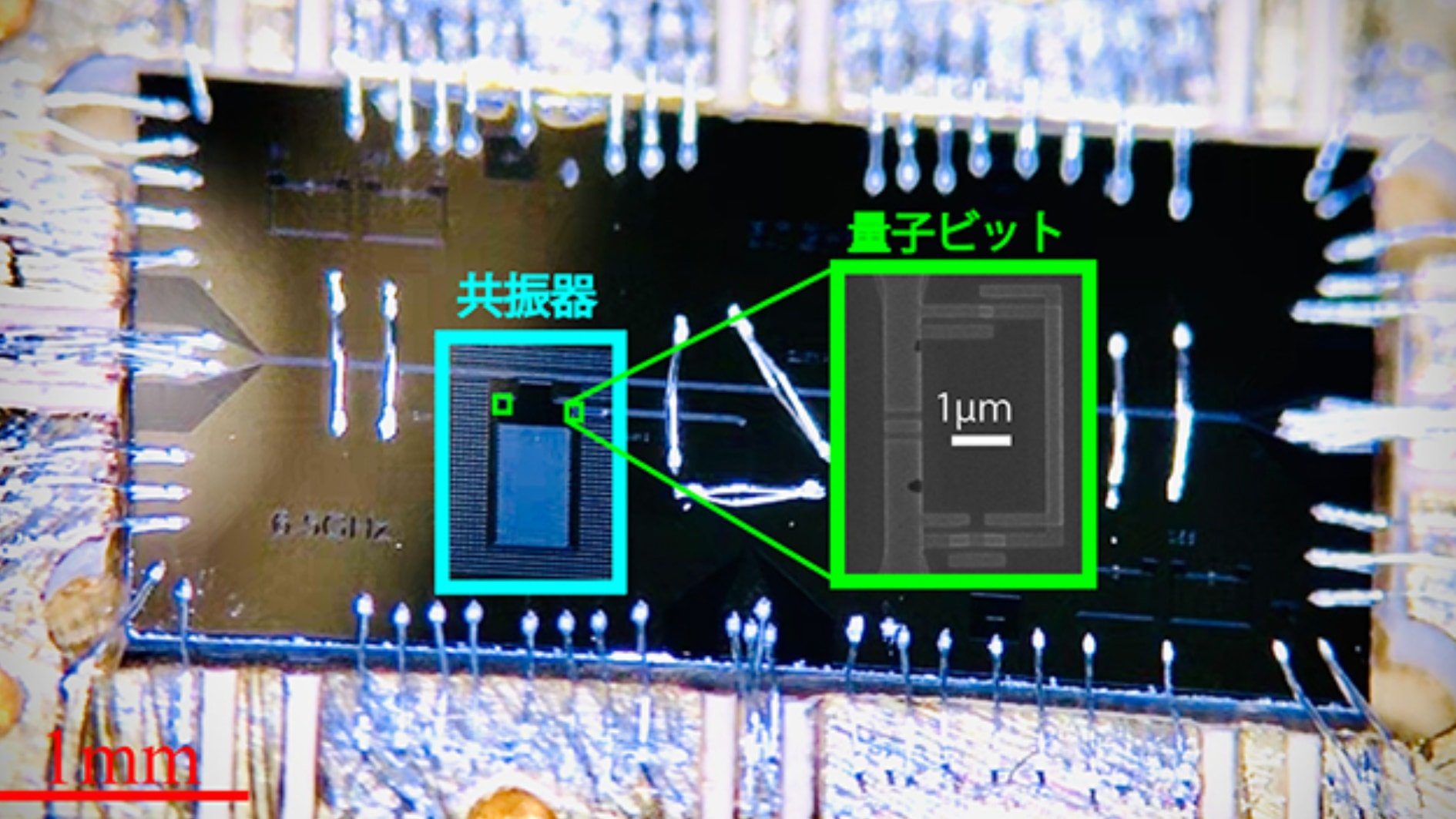

超伝導量子回路とは、「−270 ℃の氷点下で摩擦ゼロになった電子を使い、研究者が好きなように“手作り原子”を描ける魔法のプリント基板」です。金属をここまで冷やすと電気抵抗が完全に消え、細い切れ目を入れた小さな回路では、電流が右回りと左回りの両方を同時に取る――いわば“二股かけた電子の道”が許されます。この二通り+同時進行の状態の組み合わせが量子ビットで、自然界の原子が持つ「休んでいる状態」と「興奮している状態」の2段階スイッチを人工的に再現したものと考えてください。さらに、配線の幅や小さなコンデンサーを少し調整するだけで、このスイッチの位置や他のビットとの結びつきの強さをダイヤル式に細かく変えられるため、理論家が紙に描いた数式を“そのまま実物のチップに写し取れる”――これが超伝導量子回路の真髄です。Google や IBM が量子コンピューターの心臓にこの技術を採用するのも納得で、研究者にとっては“レゴブロック感覚”で量子の世界を組み直せる最高の遊び場になっています。今回のチームはその自由度をフル活用し、本来なら自然界でめったに起きない「光の粒1つで原子2つを同時に点火する」という離れ業を、特注回路という舞台装置で見事に引き出しました。

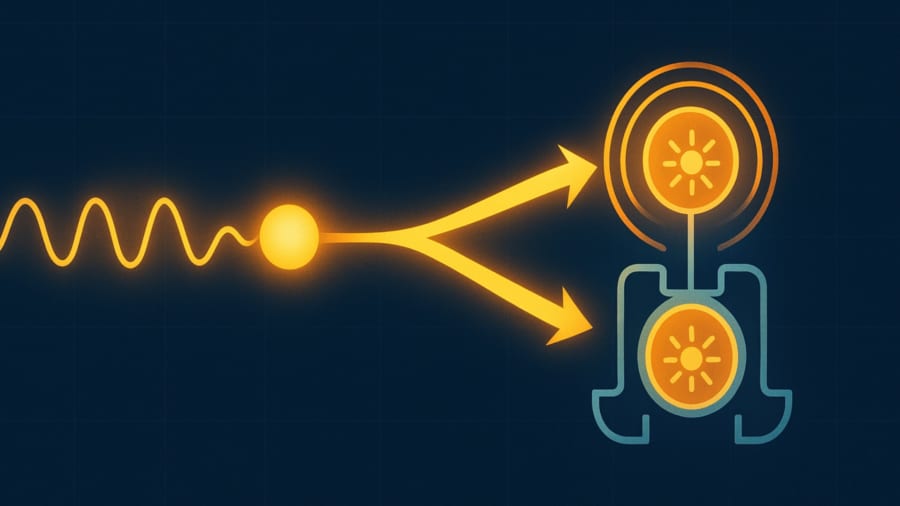

1つの光子(それ以上分割できない光の最小単位)が2つの原子を同時に励起するなんて、一見するととても奇妙で想像しにくい現象です。

通常は光子1個がちょうど原子1個のエネルギー遷移に合致するときにその原子を励起しますし、逆に原子が落ち着くときに1個の光子を放出します。

この「1光子で1原子」というのが従来の常識でした。

実際、逆の現象である「2光子で1原子を励起」するプロセス(2光子吸収)は広く知られており、生物の細胞を観察する二光子顕微鏡など実用技術にもなっています。

しかし、量子の世界では常識では考えられない複数の過程が同時に起こりうる可能性があります。

理論的には、非常に低い確率ながら「1光子で2原子を励起」したり「2光子で1原子を励起」したりといった現象も起こり得ることが指摘されてきました。

2016年にはL.Garziano氏らによって「1光子で2原子同時励起」が可能であるという理論提案も発表されています。

とはいえ、こうした現象は自然状態ではほとんど観測できません。

そこで研究チームは「特別な状況を人工的に作れば、その確率を高めて観測できるはずだ」と考え、この不思議な量子現象の実証に挑んだのです。

研究の目的は、過去に理論予言されたこの1光子で2原子を同時励起する現象を「超伝導量子回路」にて世界で初めて実験的に確認することでした。

同時に、その過程で必要となる光子と原子の間で非常に強い結合が起きる「超強結合」を実現し、新しい量子物理の領域を開拓することも目指しました。

もしこの現象が確認できれば、量子エンタングルメントの理解を劇的に深め、量子情報分野に新たな視点を提供する大発見になります。

また、光子と原子の間の量子相関(エンタングルメント)の理解を深めることにもつながり、量子テクノロジーの新たな応用原理になる可能性があります。

こうした背景から、研究チームは人工的にエネルギーや相互作用を精密に調整できる超伝導量子回路を用いて、理論で予測されていた現象を実験的に証明しようとしたのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)