人の「高濃度塩味を避ける傾向」を弱める要素とは?

近年の高齢化にともない、慢性腎臓病(CKD)や心不全といった臓器不全を抱える患者が増加しています。

これらの病気において、共通して重要視されるのが「塩分制限」です。

高血圧はCKDや心疾患の重大なリスク因子であり、世界保健機関(WHO)をはじめ、各種の医療ガイドラインでは、CKD患者の塩分摂取は1日5g〜6g未満が推奨されています。

そして哺乳類にはもともと命を守るための感覚が備わっています。

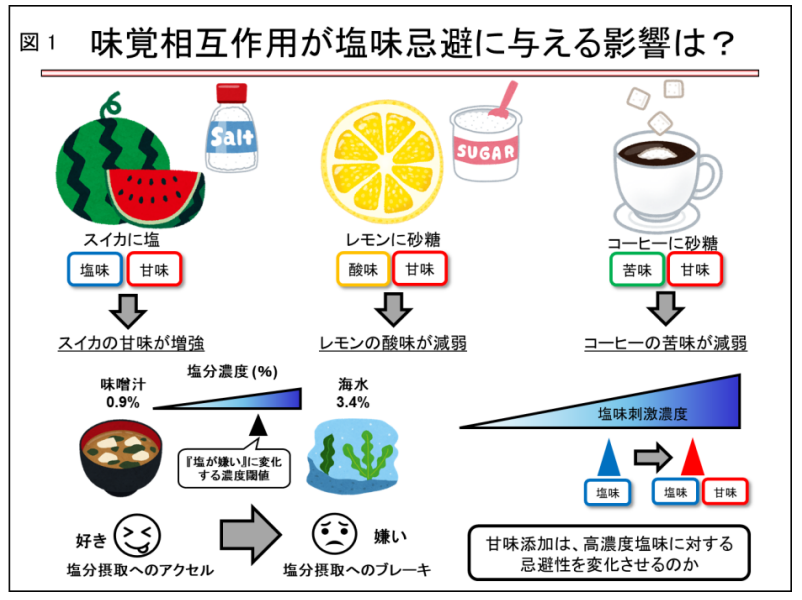

例えば、「甘味を好み、強い塩味や苦味に対しては本能的に忌避反応を示す」という性質があります。

甘味はエネルギー源として重要な糖分を意味するため、積極的に摂取されやすく、逆に高濃度の塩味や苦味は「体に悪いもの」として避けるべき信号として認識されているのです。

確かに私たちは、適度な塩分が含まれた「味噌汁を飲む」時に美味しく感じますが、高濃度の塩分が含まれた「海水を飲む」と吐き出したくなります。

ところが現代の食生活では、この本能的な忌避反応がうまく働かなくなる場面があります。

その理由のひとつに、「塩分に対する感度の低下」、特にCKD患者での「塩味への忌避反応の鈍化」が指摘されてきました。

またこれには、「味覚相互作用」と呼ばれる現象が関わっているかもしれません。

味覚相互作用とは、異なる味が同時に存在することで、それぞれの味の感じ方が変わるというものです。

例えば、スイカに塩をかけたり、コーヒーに砂糖を加えたりすることで、それぞれの味が引き立つように感じられるのも、その一例です。

そして現実の食事では塩味だけでなく、甘味・酸味・苦味・うま味といったさまざまな味覚が複合して現れます。

特に「甘じょっぱい」料理のように、甘味と塩味が同時に口に入るケースは多くあります。

このとき、味覚はどのように感じ取られ、どんな相互作用が起きているのでしょうか?

そこで今回の研究では、「甘味を加えると塩味に対する忌避反応がどう変わるか」、さらに「酸味や苦味に対しても同様の効果があるのか」について検証することが目的とされました。

研究チームはおよそ100名の健常者と66名のCKD患者を対象に、濾紙に塩味(NaCl)、酸味(クエン酸)、苦味(キニーネ)、甘味(ショ糖)を染み込ませた味覚テストを実施。

それぞれの味に対して「どの濃度から嫌だと感じるか(忌避反応閾値)」を測定しました。

さらに、それぞれの塩味・酸味・苦味に対して、80%ショ糖水を等量混合した試薬を用いて、甘味添加の影響も調べました。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)