諸刃の剣?コミュニケーションの未来とプライバシーの課題

この成果は、言葉を発することが困難な人々にとって大きな希望です。

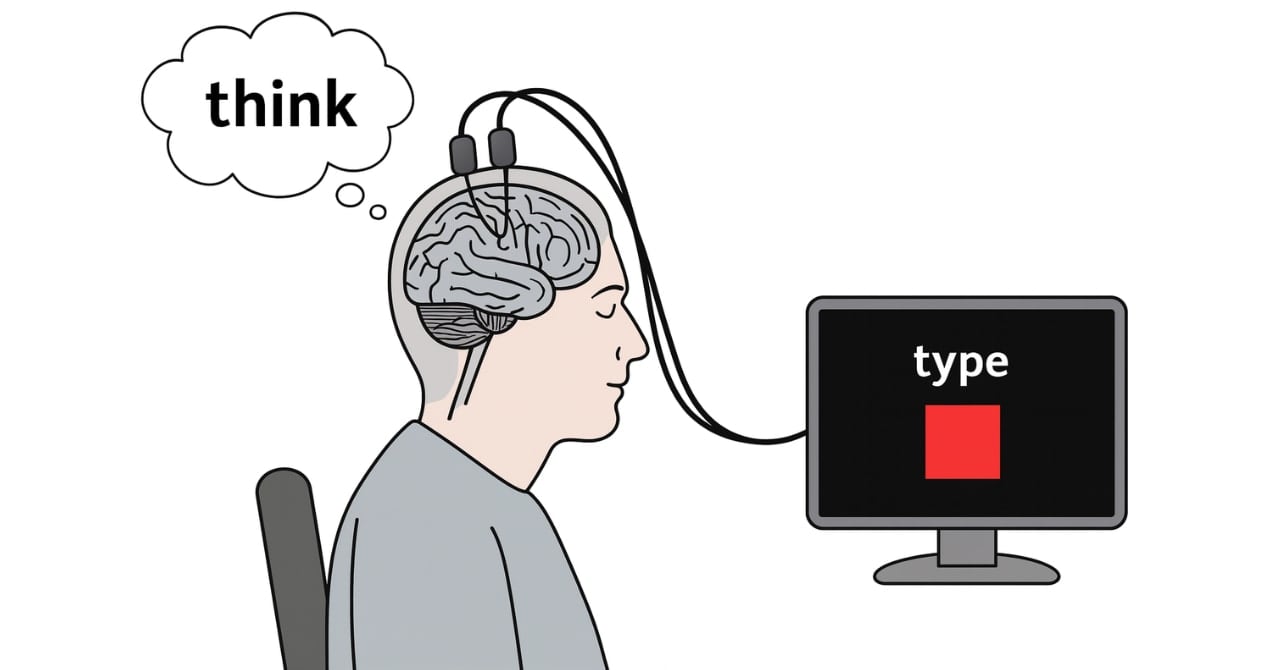

従来のBCIは「声に出して話そうとする動作」を前提にしていましたが、それには口や喉の筋肉を動かそうとする意図が必要で、利用者には大きな負担がかかりました。

内的言葉を直接読み取れるようになれば、呼吸や筋肉の制御が難しい人でも、より自然に、そして疲労感を少なくコミュニケーションできる可能性があります。

実際に参加者たちも、声を出そうとするより「心の中で言う」方が楽で自然だと報告しています。

将来的には、通常の会話に近い速度でのコミュニケーション回復につながると期待されています。

一方で、この技術は新たな倫理的問題を提起します。

もしBCIが無意識の内的言葉まで読み取れるとしたら、「本当は言うつもりのなかった心の声」が外に漏れてしまう危険があるのです。

これは「精神的プライバシー」を侵害するリスクとして、多くの専門家が懸念しています。

チームはこの問題に対処するため、いくつかの安全策を考案しました。

ひとつは「イメージ抑制型学習」と呼ばれる方法で、内的言葉を「沈黙」として学習させ、BCIが勝手に心の声を解読しないようにするものです。

もうひとつは「キーワード方式」で、ユーザーが特定の合言葉(実験では「chitty chitty bang bang」)を心の中で唱えたときだけBCIが解読を開始する仕組みです。

実験では、この合言葉の検出精度が98%を超えました。

さらに、脳信号の中には「話そうとする意図」と「心の中でつぶやく」状態を区別できる特徴が存在することも確認されました。

これにより、将来的には「意図しない心の声」が勝手に解読されるリスクをかなり抑えられる可能性があります。

つまり、チームは「心の声を解読する技術」と「心の声を守る技術」を同時に発展させようとしているのです。

脳が生み出す「ひとりごと」を解読する技術は、失われた声を取り戻す大きな一歩です。

まだ誤りも多く、自由な思考を完全に読み取れる段階にはありませんが、発話障害を持つ人々にとっては新たな希望となります。

同時に、この技術は「心の中まで読み取られる社会」への不安をも呼び起こします。

鍵となるのは、利用者が安心して使える仕組みをどう作るかという点です。

研究者たちは「解読」と「保護」の両立を目指しながら、脳と機械をつなぐ未来への扉を少しずつ開きつつあります。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

この技術では難しいだろうが

遠隔式で他人の心を読める機械もいつか出来るかもしれない

「(ジト目お姉さんまだ~)」

くっ、読まれた…。

この技術もう実用段階にある

未来には頭の中でかかっている音楽にも使用料が取られる時代が来るんですね…

そろそろアルミホイルまいとこうかな

チキチキバンバン!

将来的に幼児性愛者はみんな豚箱行きになるね!やったあ!

だれも何も隠し事ができない、全ての感情が開けっぴろげになってしまうような未来の可能性が高まってしまいましたね…

記事ちゃんと読んだけど、そういう感じではなくないか?

攻殻機動隊の電脳技術が一部実現したのか

そのうち自分の発した言葉や行動が自分自身のものなのかAIに誘導されたのか分からなくなる時代が来そう

皆さんの意見も有り得る話が多い。早く自分で使ってみたい。自分はもう使ってる。使われている(意味深)(察し)

言葉を読み取るのも良いけど脳内のイメージを具現化してくれる技術が欲しい。数式でも絵でも脳内のイメージをそのままトレースできたら楽だと思うことが頻繁にある。