Point

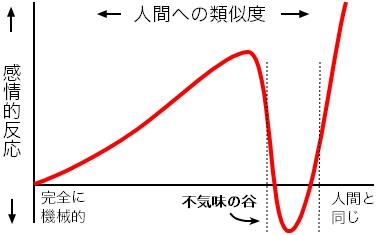

■人間に似たロボットに対する人間の心理作用を説明する「不気味の谷現象」というものがある

■今回の研究により「不気味の谷現象」に対応する脳領域が「腹内側前頭前野」であると判明

■この領域は脳内の「評価システム」を代表しており、人間と非人間を識別するのに役立つ

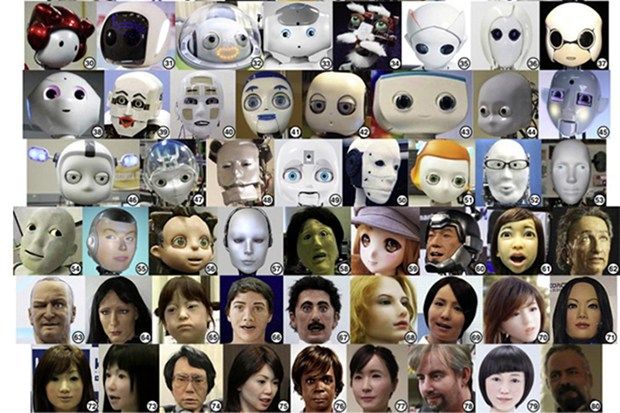

ロボットは技術の発達に伴い、ますます外見・内面ともに本物の人間に近づいている。

それらが社会の役に立つのが喜ばれる一方で、機械の人間のような振舞いにゾッとすることもあるだろう。

このようにロボットへの好感が一転して不安感・嫌悪感に変わる心理反応を「不気味の谷現象(uncanny valley)」と呼ぶ。

これは1970年代に日本のロボット工学者・森政弘教授が提唱した理論だ。

しかしこの説はあくまでも仮説で、一部の研究者からは「グラフに根拠がない」として批判も受けていた。

ところが今回、ケンブリッジ大学とドイツ・アーヘン工科大学の共同研究により、「不気味の谷現象」に対応する脳領域が発見されたのだ。今後、人間型ロボットを作る際の指標になるだろう。

研究の詳細は、7月1日付けで「Journal of Neuroscience」上に掲載されている。

http://www.jneurosci.org/content/early/2019/07/01/JNEUROSCI.2956-18.2019

「不気味の谷現象」のメカニズム

ロボットに対する人の感情的反応は、ロボットの外見や動作がより人間に近づくにつれて好感的になっていくが、ある一点まで達すると突然それが嫌悪感や恐怖感に一転する。

これが不気味の谷現象だ。

ロボットの容姿・動作が本物の人間とかけ離れている場合は、かえって人間的特徴の方が目立つため、親近感を覚えやすい。しかし反対に、ロボットがあまりに実際の人間に似ていると、非人間的な特徴が目立ってしまい、奇妙な居心地を悪さを抱いてしまうのだ。

実際、2015年にカリフォルニア大学の心理学研究チームがその存在を証明している。(詳しくはこちらを参照。)

しかしこの研究は被験者の主観的なアンケート調査に頼ったもので、客観的な物的アプローチではなかった。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)