感覚の『揺らぎ』はなぜ起こる?脳科学が迫った長年の謎

私たちは普段の生活の中で、さまざまな感覚に無意識のうちに包まれています。

たとえば静かな夜に横になっていると、時計の「カチ、カチ」という小さな音がやけに気になって眠れないことがあるでしょう。

しかし同じ時計でも、日中の賑やかなカフェではまったく気にも留めないはずです。

また何かに夢中になっているときには、肩に触れられたことすら気づかないこともあるでしょう。

その一方で、緊張している場面では、誰かにそっと肩を叩かれただけで飛び上がるほど驚いてしまった経験はないでしょうか。

このように、まったく同じ刺激であっても、そのときの状況や心理状態によって、鮮明に感じたり、あるいはほとんど気にならないくらい曖昧に感じたりといった変化が生じることは、誰もが日常的に体験しています。

しかし、こうした「感覚の揺らぎ」がなぜ生じるのかという問いに対して、これまでの科学は注意力や精神的な集中、周囲の環境要因といった心理的・環境的な説明に留まっていました。

つまり、「脳の内部状態が感覚の強さを左右する」という仮説が主流だったのです。

一方で、感覚を伝える仕組みそのものについては、既に基本的な流れがよく知られています。

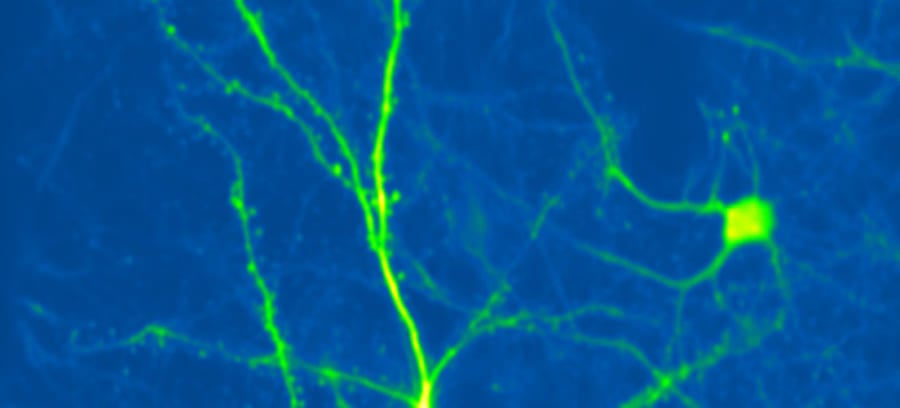

私たちが何かに触れると、皮膚にある感覚の受容器が刺激を電気信号に変換し、その信号は神経を通じて脳へと伝えられます。

脳内に入った感覚情報は、まず「視床」という中継地点に送られ、その後、大脳皮質の体性感覚野という部位で初めて意識される「感覚」として知覚されます。

視床はしばしば、感覚情報を皮質へ送る前の重要な「中継駅」にたとえられ、これまではどちらかといえば受け取った信号をそのまま次に伝える、いわば受動的な役割が強調されてきました。

ところが近年の研究により、この視床と大脳皮質のやり取りは単純な「情報のやりとり」以上の意味を持つ可能性が示されつつあります。

従来の研究では、感覚信号は「外界からの刺激を視床経由で大脳皮質が受け取る」という一方向的な流れで考えられてきましたが、最新の神経科学の知見によると、この回路にはもっと複雑な役割分担があるようです。

たとえば、私たちが何かを触ったり見たりするとき、感覚の信号は視床から皮質へと伝えられます。

しかし同時に、皮質からも視床へ向けて「この刺激にもっと注意すべきかどうか」を知らせる信号が送り返されます。

この「注意信号」によって視床側のニューロンの活動が微妙に調節され、まさに今感じている感覚の「優先度」や「鮮明さ」を高めたり弱めたりする仕組みが存在すると考えられています。

さらに、このフィードバックループは感覚が生まれる瞬間の「文脈」を決める上でも重要な役割を果たしています。

たとえば薄暗い中で足元に何かが触れた場合、それが「風で揺れる草なのか、小動物なのか」といった解釈の違いによって私たちは異なる反応を取ります。

このようなとき、皮質から視床へ送り返されるフィードバック信号は、それまでの経験や現在の状況といった文脈情報を反映し、刺激の感じ方を微妙に調整しています。

これは単に刺激を「感じる」だけではなく、「意味づけをして感じる」という複雑な処理を可能にしているのです。

このように、視床–皮質間の双方向的な情報交換は、単なる情報の往復ではなく、感じ方の細やかな調節と文脈に応じた柔軟な対応を支える神経基盤として重要視されています。

そのため、近年ではこのフィードバック回路が注意や予測、さらには学習や記憶といった認知的なプロセスにも深く関係している可能性が指摘され、研究者たちの注目がますます高まっているのです。

そしてこの疑問に挑んだのが、スイスのジュネーブ大学で神経科学を研究するホルトマート教授率いる研究チームでした。

彼らは視床が単なる中継駅以上の役割を果たし、積極的に感覚の感じ方を変えているのではないかという大胆な仮説を立てました。

すなわち、視床は皮質に対し「感覚を強く感じなさい」とか「弱く感じなさい」といった司令を送り、皮質の感覚ニューロンの感度を微妙に調節する役割を持つ、いわば脳内の「感覚調整ダイヤル」のような働きをしている可能性があるのです。

では具体的に、視床はどのようにして皮質の感覚ニューロンの感度を調節しているのでしょうか?

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)