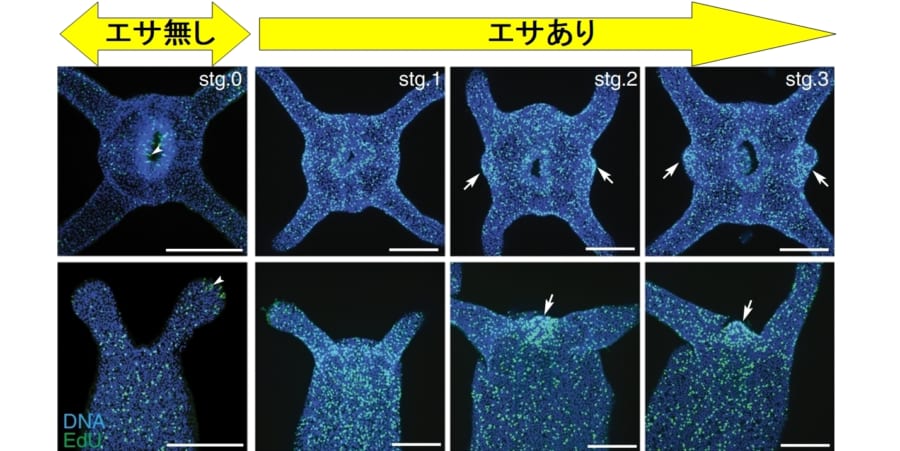

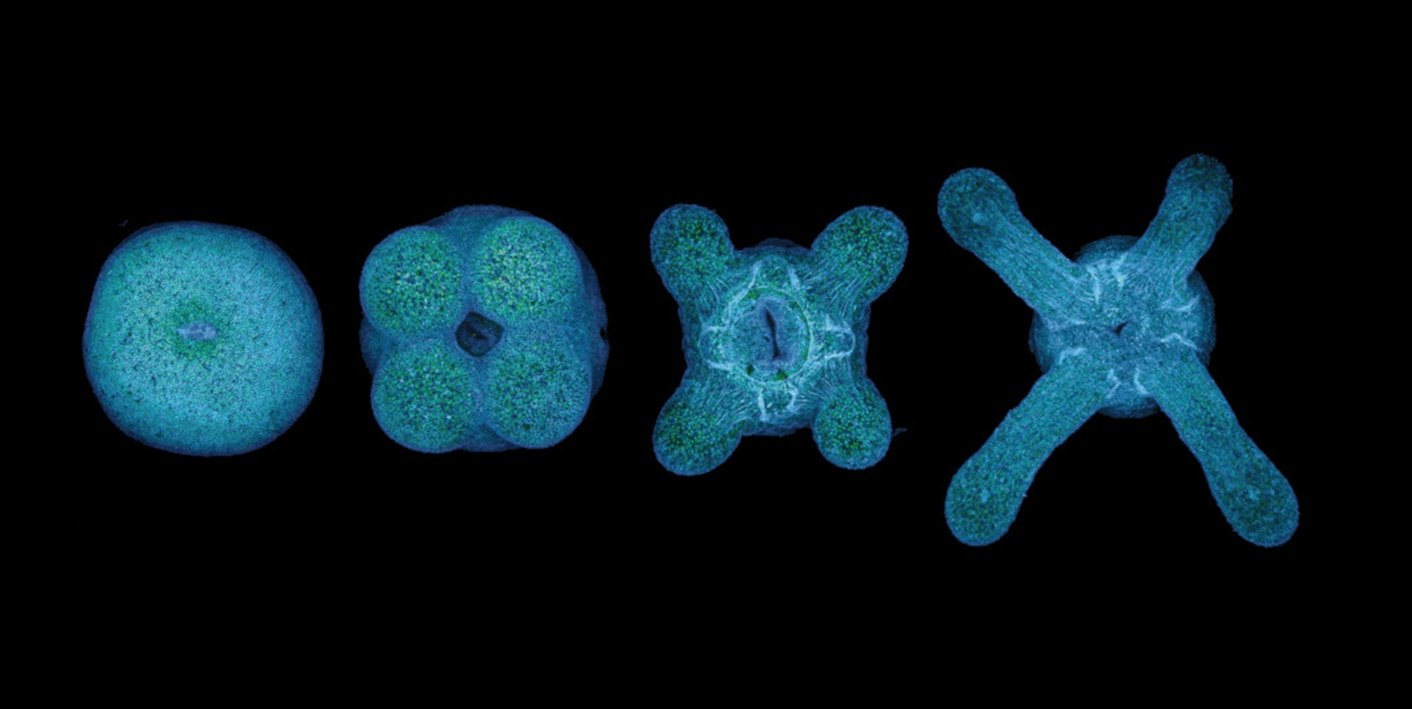

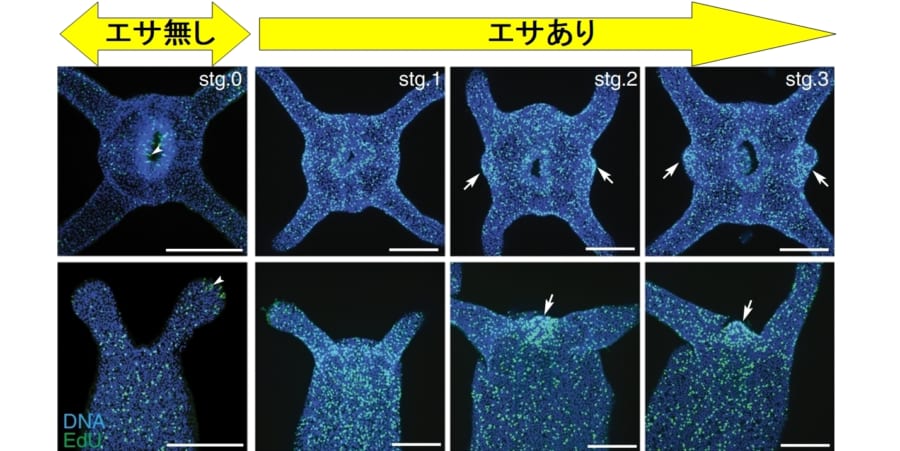

環境に対応して体の形態を変える

食べ物の豊富さなど環境要因に対応して体の形態を変える能力は、運動能力の低いイソギンチャクにとって非常に有利になると考えられます。

エサが少ない間は省エネ状態にし、エサが増えると触手を増やして食べる量も増やすというシステムは非常に合理的です。

もし、環境に応じて遺伝子の働き方を変えるシステムが医薬品に応用され、酸素呼吸能力や筋力などを自在に変化させられるようになれば、人間の活動限界をさらに押し上げられるかもしれません。

2020.09.13 12:00:34 Sunday

食べ物の豊富さなど環境要因に対応して体の形態を変える能力は、運動能力の低いイソギンチャクにとって非常に有利になると考えられます。

エサが少ない間は省エネ状態にし、エサが増えると触手を増やして食べる量も増やすというシステムは非常に合理的です。

もし、環境に応じて遺伝子の働き方を変えるシステムが医薬品に応用され、酸素呼吸能力や筋力などを自在に変化させられるようになれば、人間の活動限界をさらに押し上げられるかもしれません。

Amazonお買い得品ランキング

動物のニュースanimals plants news

もっと見る

ヘビが1年間「何も食べず」に過ごせる理由が判明

「アフリカ最小の猫」の生存戦略を解明――”ある動物”の巣穴を借りている

新種の深海生物を28種発見、なぜかVHSテープも

地球最古の湖「バイカル湖」に棲む「わが子を喰らう魚」

現存する「最古のザトウクジラの声」の音源を発見

注目の科学ニュースpick up !!

水を弾くことで浮力を得る「沈まない金属」が作られた

奇跡の実話。死ぬ運命だった6500人の子どもをたった1人で救った「ニセ医者」

恋愛の自由を捨て、遺伝子も断捨離して「究極の社畜帝国」を手に入れた生物がいた