地球は巨大な発電機なのか?

地球の磁場と自転から電気を取り出す――このアイデアは、実は19世紀の科学者ファラデーの時代から存在していました。

実は、その背景には「電気を通す物質が磁場の中を動くと、電子が移動させられて電圧や電流が生じる」という基本的な原理がかかわっています。

たとえば身近な例として、コイルと棒磁石を近づけたり離したりしていると電流が流れる――これは、そのコイルと磁石が相対的に動くことによって“導体が磁場を切る”状態が生まれ、コイルの中の電子が動かされるからです。

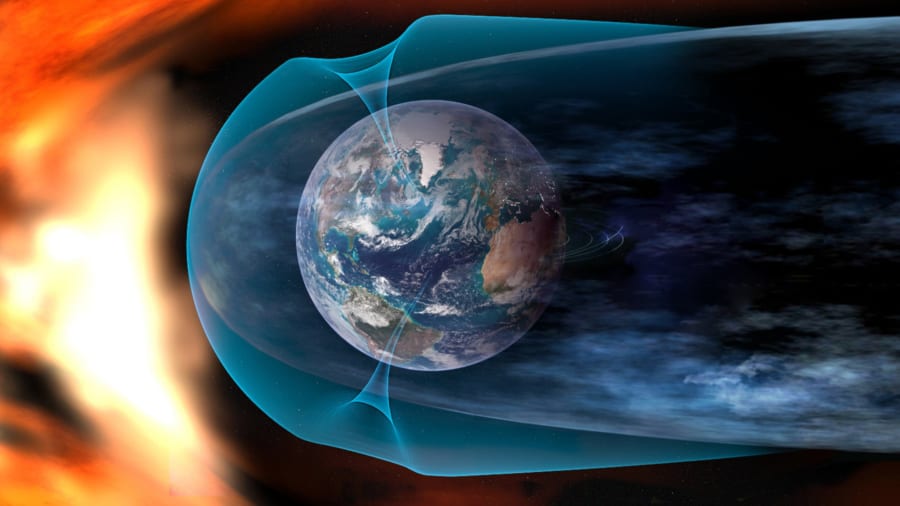

ここで磁場を生み出す物体(この場合は地球)と、電気を通す物質(もし地球上に固定されている装置)が完全にくっついて回転しているような状況を想像してください。

磁場と導体が同じ速度・同じ方向に動いている以上、相対的な“ずれ”がほとんど生じないため、電子が動くきっかけ(ローレンツ力)が極めて小さくなり、結果として目に見える電流がなかなか発生しないのです。

地球の磁場と電気を通す物質がほとんど同じスピード・同じ方向で動いているため、ふつうは電子の移動が“帳消し”になりやすいと考えられてきました。

そのためこのアイディアは実現不能と考えられていました。

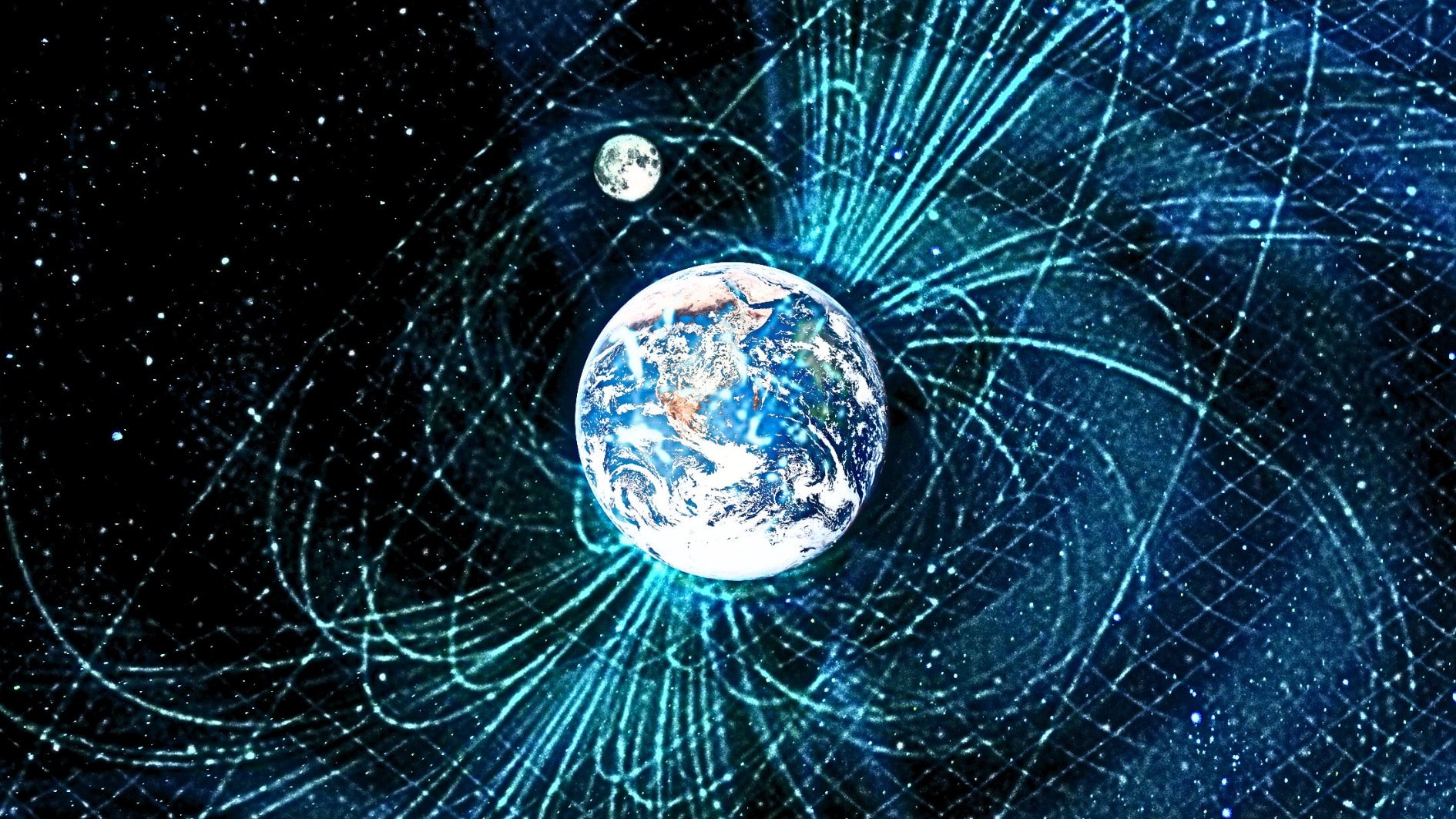

しかし、近年になって「磁場と導体を完全に同じ動きにせず、わずかなずれを作りだすようにすれば、打ち消されずに電気が生まれるのではないか」と考えられるようになりました。

地球の磁場と電気を通す物体を上手い具合にズレて配置させるわけです。

具体的には、たとえば中が空洞になった筒の形を使ったり(導体の内部で磁場が違う経路をとりやすくなる)、磁場を通しやすいのに電気もほどほどに通すような特殊な素材を選んだりといった工夫を凝らすことで、「導体と磁場が完全に固着して動いてしまう状態」を回避できる可能性があります。

こうすることでわずかながら相対運動が維持され、結果として少しだけ電子が流れ続ける――つまり極微量ながら電圧や電流を生み出し続ける、という理論が提案されました。

言い換えれば、「地球が回転しているからこそ、導体の中の電子が常に少しずつ動かされる状態になり、そこから電気を取り出せる」可能性があるということです。

まるで“完全に貼り付いていたはずの磁場と電気を通す物体のあいだに、細い隙間を意図的につくってあげる”ようなイメージを持つとわかりやすいかもしれません。

その隙間を通して、普通なら打ち消されてしまう電子の動きがわずかに残り、そこから微弱な電流が生まれ続けるわけです。

さらに理論上は、「そんな装置が地球の自転の勢いをほんの少しだけ奪う」形でエネルギーを取り出すとも解釈できます。

いわゆる“自転にブレーキがかかる”という言い方をすることもありますが、もちろんごくごく微小なので実際には観測が難しいほどの変化です。

それでも、もしこの原理をうまく使ってスケールアップできれば、「地球が回り続けるかぎり、燃料を補給しなくても電気が得られる」という、従来の常識を超えたエネルギー利用の可能性が開けるかもしれないのです。

しかしこれまでに実際にこの効果を検証しようとした研究はどれも上手くいきませんでした。

たとえば、装置の形状が理論で想定される“正しい中空構造”から外れていたり、微小電圧を測るには極めて敏感な測定が必要なため、ゼーベック効果(温度差による起電力)や周囲のノイズを取り除くのも難しかったのです。

それでも、「もし実験でちゃんと微弱な電流が確認できれば、地球の自転をエネルギー源にできる」という夢が研究者たちを駆り立ててきました。

小規模ではあっても“燃料不要の電源”となりえる可能性を秘めているからです。

しかし地球の自転からエネルギーをとりだすことなど本当にできるのでしょうか?

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)