「食べる受精」が塗り替える生殖の常識

受精において卵子が精子を能動的に取り込むという発見は、従来の受精観を大きく刷新するものです。

これまで教科書的には、「精子と卵子が出会えば双方の細胞膜が融合して一体化する」と説明されてきました。

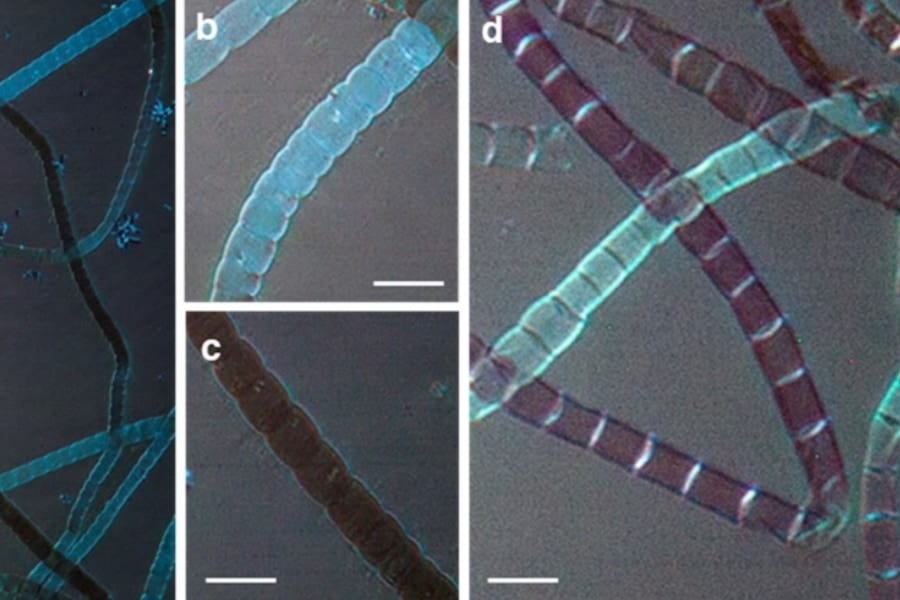

しかし実際には、卵子は待ち受けるだけではなく、自ら触手を伸ばして精子をつかみ取り、細胞ごと包み込んでいたのです。

この様子は、あたかも単細胞生物のアメーバが獲物を取り込む姿や、ゲームのパックマンがエサを飲み込む場面を彷彿とさせます。

哺乳類の生殖細胞で、このような非典型的な「貪食」的プロセスが起こっているという事実に、研究チームだけでなく世界中の生物学者が驚きと興奮をもって受け止めています。

この発見は基礎生物学的にも意義深いものです。

卵子は免疫細胞のような「プロの貪食細胞」ではありませんが、それにも関わらず独自の“捕食装置”を進化させて受精に利用していることになります。

言い換えれば、哺乳類の卵子は配偶子融合の直前段階で一種の細胞“吞み込み”機構を動員することで、確実に一つの精子だけを受け入れているのです。

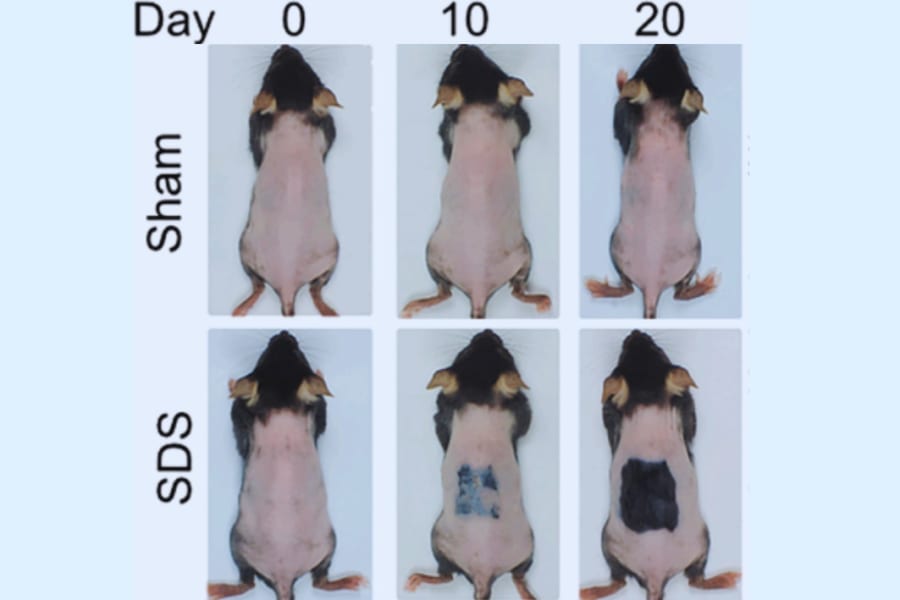

実際、今回の研究ではSEALが完了した後の卵子からは必ずJUNO受容体が消失することも確認されました。

JUNOは一度の受精で役目を終え、卵子表面から姿を消すことで「もう他の精子は受け付けない」というブロック(多精子受精の防止機構)を働かせていると考えられます。

卵子が一つの精子を飲み込んだら扉を閉ざしてしまう——まさに性質の異なる細胞同士が一体化するための巧妙な戦略といえるでしょう。

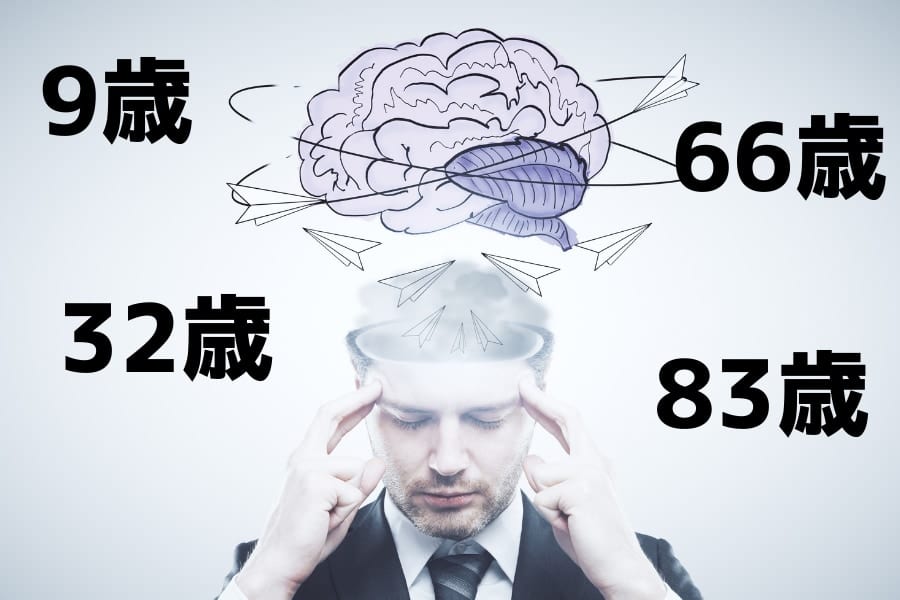

今回マウスで明らかになったSEAL現象ですが、この“卵子の精子捕食”とも言うべき仕組みはヒトを含む他の哺乳類でも共通すると期待されます。

実際、人の卵子にも微絨毛が存在し、受精において同様の分子(IZUMO1やJUNOなど)が働くことが知られています。

それだけに、本研究のインパクトは基礎科学の範疇に留まらず、将来的な応用面にも波及すると考えられます。

福島県立医科大学の井上直和教授は「本研究はマウスで得られた成果ですが、今後ヒトでのSEAL形成の詳細なメカニズムを解明することで、生殖生物学や不妊治療の基礎研究が大きく前進すると考えています」と述べ、今回の知見が人間の生殖医療の発展につながる可能性に言及しています。

受精障害や不妊症の原因解明、新たな治療法・避妊法の開発など、応用への道筋も開けてくるでしょう。

卵子と精子が出会う生命の神秘。

その舞台裏には、私たちの想像を超えたドラマチックな細胞のやりとりが隠されているのです。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

ああ、それでメスの虫がオスの虫を交尾の際に食べてしまうのですね…。

逆の見方しても面白いかもしれませんね。

免疫細胞は細菌やウイルスを食べているのではなくて取り込んで融合しているのだと。

相手を選ばずに交尾をして相手の情報を得られるだけ得てそれを個体の保護や進化に役立てていると。

同種の生き物だけでなく違う種の生き物の遺伝子すら使えるなら使うということで。

それで…から以降のアナロジーはとてもおもしろい空想ですね

まるで初めての発見みたいに書かれてるけど2020年6月ストックホルム大の受精研究論文で似た事書かれてるからね。精子は卵子に向ってまっしぐらに泳いでいくんじゃなくて、なんとなくふらふら漂いあちこち行ったり来たり彷徨った末にいくつかの精子が偶然卵子の目の前まで流れ着き、卵子はそいつらを品定めした後によしこいつだと思った精子に向って信号を送りたぐり寄せる、と。積極的なのは精子ではなく卵子だというのは当時既に分かっていた。今回の研究はその制度を高めただけ。この記事の見出しだと実は卵子が攻撃的でしたみたいな印象になるけどそこはこのタイミングで拡台するのはあんまり相応しくない。