座り時間を30分”置き換える”だけで翌日の調子が変わる

結果は明確でした。 座る時間を30分だけ軽い動きに置き換えただけで、翌日の前向きさややる気が少し高まっていました。

つまり、座り仕事の最中に、たまに立ち上がって歩いたり、軽く体を動かしたりするだけでも、翌日の頭の働きややる気に違いが生まれていたのです。

また、日中の「スマートフォンを見ている」「ゴロゴロしている」などの休憩時間の一部を動く時間に変えた場合でも、同じように翌日の前向きさが高まる傾向が見られました。 逆に、座って過ごす時間が長くなった日は、翌日に前向きさが下がり、不安やいらだちがやや増える傾向が強まりました。

さらに、座る時間の一部を少し息の上がるような運動(速歩など)に替えた場合には、翌日の「だるさ」や「気力の低下」がわずかに減る傾向も見られました。

興味深いことに、睡眠時間の長さは翌日の気分や集中力とほとんど関係が見られませんでした。 つまり、「よく眠ること」も大切ですが、それ以上に日中に少しでも体を動かすことのほうが、翌日の頭の冴えを左右していたのです。

この結果から分かるのは、「強い運動をがんばる」よりも、まず“座る時間を簡単なものでいいので動きのあるものに変換する”ことが効果的だということです。 立ち上がる、ゆっくり歩く、部屋を片づける——こうした軽い動きでも、翌日の気分や集中のしやすさに確かな違いが現れます。

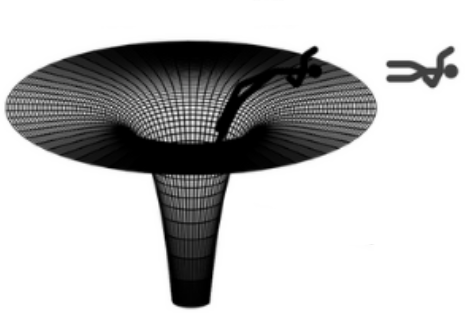

重要なのは、本来なら座って過ごしている時間を、別の動作に変換するという点です。

ただ、この研究は心理学研究で使われる「経験サンプリング法(Experience Sampling Method:ESM)」(日常生活の中での瞬間的なな感情の変化を答えてもらう)という手法を用いて定量的に評価を行っていますが、生理的な測定ではなく、参加者自身がスマートフォンで回答した主観的な報告に頼っています。

確認された効果は非常にささやかなものであり、また調査対象も健康な若年成人に限られているため、高齢者や体調に悩む人では結果が異なる可能性もあります。

それでも研究チームは、この発見が現代人の生活にとって大きなヒントになると強調しています。 日常に取り入れやすい座り時間の「30分の置き換え」で、デスクワーク中心の生活による悪影響を少しでも改善できr現実的な方法だからです。

これは今までも一般の人から言われていた、仕事中にたまに立ったり歩いたりするのは有効なのか、という疑問について、実際に意味があるということを示唆しています。

たとえば、長時間の会議には休憩時間を挟んで立ち上がるようにする。 電話を立って受ける。 昼食後に10分ほど歩く。 そんな小さな工夫が、翌日の自分の集中力や疲れに違いを生むかもしれません。

「座る30分を、動く30分に」 このシンプルな行動が、毎日のパフォーマンスを支える鍵になりそうです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

座りっぱなしでも駄目、立ちっぱなしでも駄目、となると残される選択肢は動きっぱなししか…。