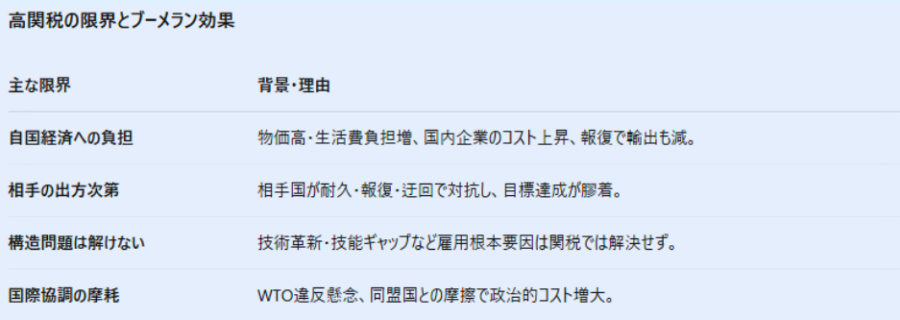

3:高関税の限界 — 単独では得られない十分な成果

高関税は相手国に強い打撃を与えられる一方、それ“だけ”で期待する結果すべてを手に入れられるわけではありません。

アメリカの事例を見ても、一部の狙いが叶った反面、多くの課題や副作用を残しました。ここでは、高関税政策が抱える主な限界を4つに整理します。

1)国内への悪影響が避けられない

関税をかけると、輸入品の価格が上昇し、そのコストの一部は自国の企業や消費者が負担することになります。

たとえば米中貿易戦争の際には、中国製の安価な部品や製品に高率の関税がかかったため、アメリカ国内の物価がじわじわ上昇し、「一般家庭が年あたり約1200ドル(約16万円)余計に支払う状況になった」という試算もありました。

さらに中国の報復措置で、米国の農産品輸出が打撃を受け、農家向けの補助金支出がかさんだ結果、「関税で得た税収」がほぼ相殺されたという指摘もあります。

高関税を「武器」として使えば、敵を傷つけられるかもしれませんが、その反動が自分に返ってくる“ブーメラン効果”は避けられないのです。

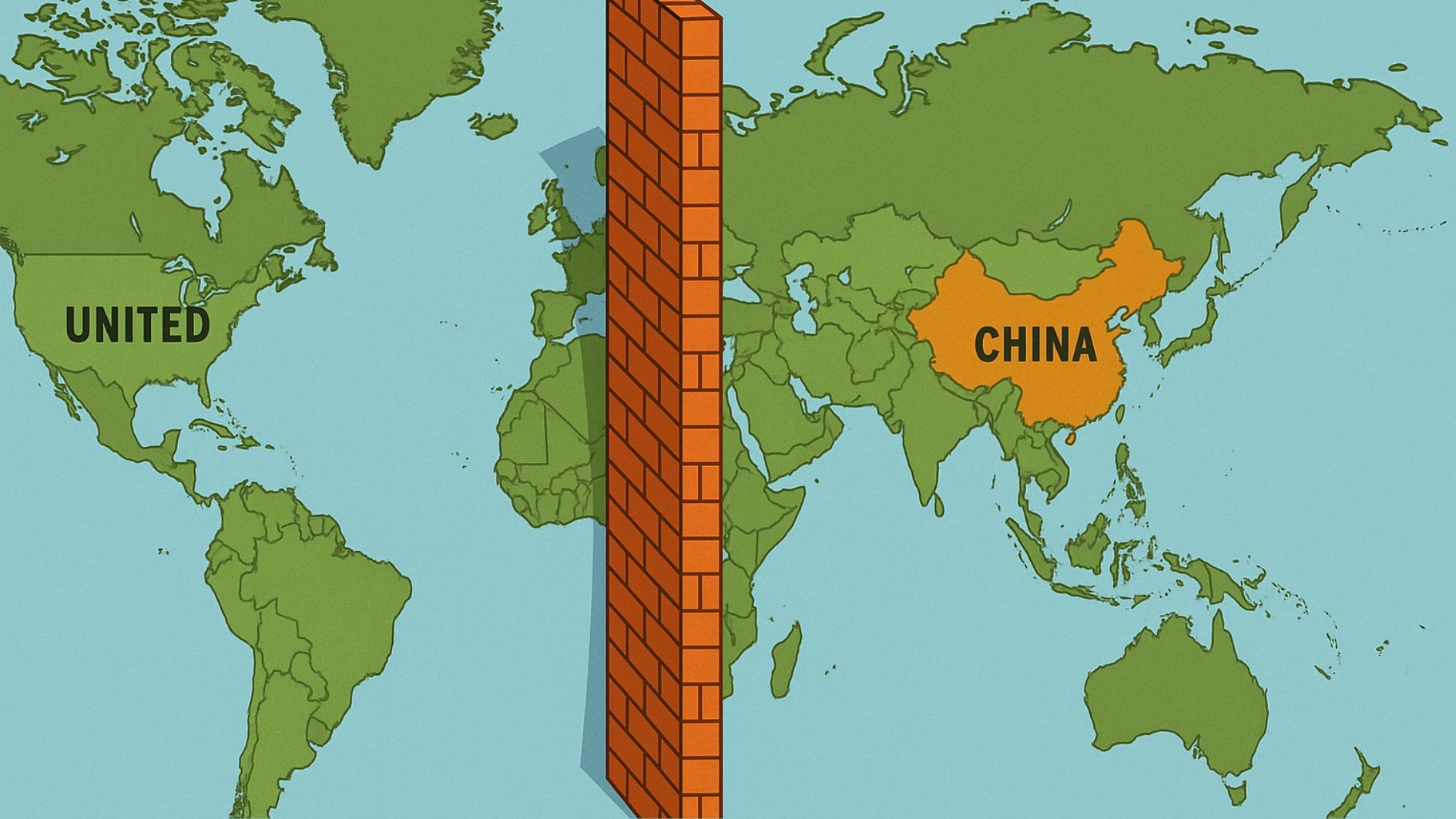

2)相手国が屈しなければ膠着状態に

いくら高い関税をかけても、相手国が「譲歩するより耐え抜く方が得策」と考えれば、状況は膠着します。

実際、アメリカの思惑に反して中国は強硬姿勢を崩さず、他国からの輸入に切り替えるなど「長期戦の構え」で対抗しました。

その結果、米中双方が関税を掛け合う泥沼状態に陥り、最終的に「第1段階の合意」こそ成立したものの、本質的な構造問題(知的財産の保護や産業補助金の是非など)は先送りのままとなりました。

要するに、高関税だけでは相手に大きな政策転換を迫るのは難しく、長期戦に入ってしまうリスクが高いのです。

3)構造的な課題の解決にはつながりにくい

関税で一時的に貿易赤字を減らしたり、工場の国内回帰を促したりしても、根本的な産業競争力や技術革新の問題を解消しなければ「焼け石に水」になる恐れがあります。

アメリカの製造業雇用が減少してきた背景には、自動化技術の進歩や労働者の技能ミスマッチなど複雑な要因が絡んでおり、「関税を上げれば昔の雇用がそのまま戻る」わけではありません。

たとえ工場が戻ってきても、多くの場合はロボットやAIが生産を担うため、新たな雇用創出に直結しにくいのが実情です。

4)国際協調の問題 — 単独での強行策はリスクが大きい

高関税を乱発すれば、WTO(世界貿易機関)のルールとの齟齬や、同盟国との摩擦を生み出します。

実際、アメリカが「安全保障」を理由に鉄鋼関税を発動した時、EUやカナダなどは対抗措置を打ち出し、WTOへの提訴も相次ぎました。

アメリカとしては孤立を深める形となり、最終的には他の外交手段や同盟国との協調を無視できなくなったのです。高関税だけに頼るのは、国際的な正当性や支持を失うリスクが高いとも言えます。

こうした限界を踏まえると、アメリカが高関税を導入したのは、「自国の産業と雇用を守り、国際的な主導権を取り戻す」という壮大な目的の一端ではありますが、実際には強固な国内経済力と同盟国との連携が不可欠であり、それでも数多くの副作用に見舞われるリスクが高いことがわかります。

現在も米中間の対立は続いていますが、それと並行して、世界各国ではサプライチェーンの見直しや経済安全保障への取り組みが進んでいます。高関税はあくまで「問題解決の選択肢の一つ」にすぎず、長期的にはより包括的かつ国際協調を伴ったアプローチが欠かせない時代になっていると言えるでしょう。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)