20世紀の2種類のワクチン

ワクチンの歴史からわかるように、ワクチン開発の最重要部分は、いかにして安全に「一度感染したこと」になるかにあります。

古代中国ではカサブタの中で死にかけになった天然痘ウイルスを食べ、近代免疫学の父ジェンナーは人間への感染能力が限定的なウシの天然痘を用いることで、この安全条件をクリアしようとしました。

では、現在のワクチンではどのような手段が用いられているのでしょうか?

まずは代表的なインフルエンザワクチンです。

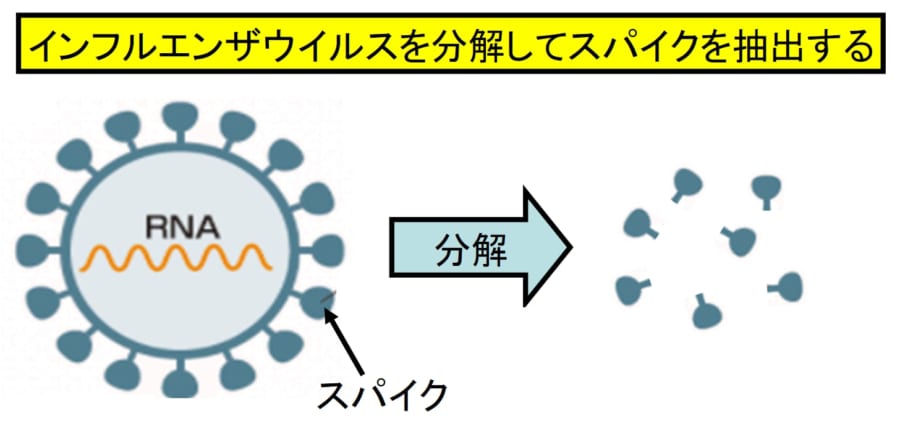

インフルエンザウイルスは新型コロナウイルスと同じように膜を持つ球形のウイルスであり、上の図のように膜の表面にある「スパイク」と呼ばれる突起部分で人間の細胞に結合して、感染を引き起こします。

そこで研究者たちは、「ウイルス本体を分解して、スパイクだけを体内に注射したらどうだろうか?」と考えました。

スパイクのみの注射にはウイルスの遺伝情報がはいっていないために、ウイルスは絶対に増殖できません。

その一方でスパイクが細胞の表面に取り付くことで、形だけは感染がはじまったとして免疫に認識され可能性があったのです。

実験を行った結果は、大成功でした。

人間の免疫はスパイクを異物と認識して免疫に情報を記憶させ、本物のインフルエンザウイルスが体内に入り込んでも記憶したスパイクの情報を元に、素早く排除することができたのです。

インフルエンザワクチンのような死んだウイルスの体の一部を利用したワクチンは「不活性化ワクチン」(ウイルスが死んで不活性化しているから)と呼ばれています。

不活性化ワクチンは非常に安全性が高く、多くの感染症の主流なワクチンとなっています。

しかし残念なことに、常にウイルスの体の一部だけで免疫記憶が完了するわけではありません。

ハシカやみずぼうそう、おたふくかぜといった病気を引き起こすウイルスに対して免疫記憶をもたせるには、ウイルスの体のかなりの部分が必要となります。

このような場合は次善の策としてウイルスを「死にかけ」状態にしたワクチン(通称:生ワクチン)を使うことになります。

といっても、技術の進歩により「極度の死にかけ」状態を作ることが可能になっており、古代中国のようにイチかバチかのギャンブルは必要ない…と思われていました。

しかし人類はウイルスの生存能力を甘く見ており、手痛いしっぺ返しを受けることになります。

それが冒頭であげた、ワクチンによって逆に病気が流行ってしまった事例です。

具体的にはポリオワクチンを接種した結果、ポリオに感染が広まってしまったという事例になります。

問題となったワクチンはポリオウイルスを「死にかけ」にしてタブレットの中に封じ込め、口から接種するというタイプのものでした。

この手の経口摂取可能なワクチンは製造費用が安く補完が容易なために、貧しい地域は重宝な存在です。

しかし変異によって生存能力を増したウイルスはワクチン内部で生き残り、人間の腸の中で復活して、糞便に混じって外部に脱出。

そして不衛生な環境下で水に混じって再度人間の体内に侵入し、ポリオを発症させました。

現在、ポリオに対するワクチンは危険な生ワクチンから不活性化ワクチンへの転換が進められていますが、常に進化するウイルスは、人間の僅かな油断も許しません。

ですが進化と変異はウイルスだけの特権でないのです。

人間の技術力も進歩し、より高度なワクチンが開発されはじめています。

それが「新しい未来型のワクチン」です。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)